|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第68回:イー・アクセスのADSLプラスIIでAnnexC/Iの違いを比較 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

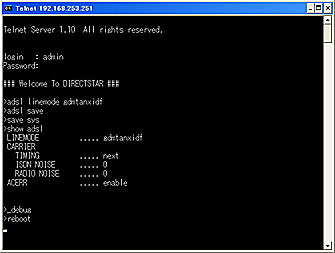

「思ったより速度がでない」「ダブルスペクトラムでつながらない」など、さまざまなユーザーの声が聞こえてきた20Mbps超ADSL。では、実際にAnnexCと新たな規格であるAnnexIで、通信にどのような違いがあるのだろうか? 筆者宅に開通したイー・アクセスのADSLプラスIIを使って違いを検証してみた。 ■ 事業者とユーザーの温度差 期待を胸に20Mbps超ADSLに加入したものの、実際に開通してモデムのステータスを確認したら12Mbps ADSLと同じAnnexCだった。そんな状況に見舞われているユーザーも少なくないことだろう。それでも、同じ規格でありながら12Mbps ADSLの時と比べれば若干の速度向上は見られることが多い。しかし、20Mbps超ADSLのウリであるダブルスペクトラム(AnnexI)でつながらないと、気分的に納得できない部分もあるはずだ。ただ、ここでひとつ注意すべきなのは、あくまでもダブルスペクトラムは、20Mbps超ADSLというサービスで使われているひとつの技術にすぎないという点だ。サービス発表時にダブルスペクトラムという技術にばかりフォーカスが当てられてしまったため、世間的には「20Mbps超ADSL=ダブルスペクトラム」と捕らえられがちだった。 実は、従来のADSLにダブルスペクトラムという技術を追加した統合的なサービスが20Mbps超ADSLなのだ。もちろん、20Mbps超ADSL=ダブルスペクトラムと定義してサービスを提供することもできるだろう。しかし、その場合、回線状況が悪いケースでAnnexCよりも速度は低下する。このため、実際のところは、回線状況が良好なケースでのみAnnexIで接続され、そうでなければAnnexCで接続される設定となっているわけだ。 もとより、事業者ははじめからそのつもりでサービスを開始しているようだが、ユーザーにきちんと周知できなかったことから、事業者とユーザーの間で温度差が生まれてしまったと言える。 ■ 強制的にAnnexIで接続してみる とはいえ、このことを頭で理解していたとしても、いざ20Mbps超ADSLが開通し、AnnexCで接続されていることを確認すると、実に落胆するものだ。筆者宅にもYahoo! BB 26Mに続き、イー・アクセスのADSLプラスII(24Mbps)が開通したが、結果的にはAnnexCで接続されていた。筆者宅は線路長が1.57km、伝送損失が28dBという微妙な環境なので、ある程度は予想していたのだが、やはりAnnexIで接続されなかったのは残念だ。では、実際にAnnexIとAnnexCでどれくらいの速度差が出るのだろうか? ここが最も気になるポイントだ。 この検証をするためには、モデム側で接続モードを切替えなければならないのだが、イー・アクセスで提供されるモデムにはこの設定が用意されていない。しかし、イー・アクセスのモデムは、色や型番こそ違いはあるものの、基本的にNTT東西のフレッツ・ADSLで利用されているモデムと同型式の製品となる。この点に着目して、いろいろ調べてみたところ、イー・アクセスのモデムでも動作モードを手動で変更できることがわかった。 具体的には、ADSLモデムにTELNETでアクセスし、パラメーターを書き換えれば良い。ADSLモデムのIPアドレスを指定してTELNETでログインし、「adsl linemode gdmtanxidf」と入力する。標準では、このパラメーターが「auto」になっているため、モデムが回線状況を診断して自動的にラインモードを決定するが、「gdmtanxidf」にすることによって強制的にAnnexIで接続できる。その後、「adsl save」、「save sys」のコマンドを実行して、結果をモデムに保存し、さらに再起動すれば、AnnexIで接続できる。

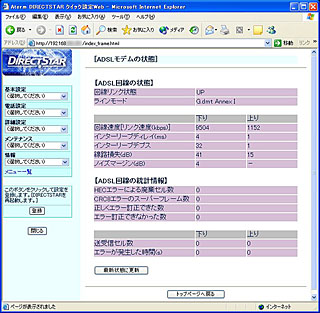

なお、同様に「gdmtanxcdf」でAnnexC固定、「gdmtanxcfs」でFBMsOL固定となり、「show adsl」や「show status adsl」などのコマンドで現在の状態を確認することもできる。また、モデムの設定値をファイルに保存し、「adsl linemode gdmtanxidf」と追記してから、設定値を書き戻せば、TELNETでなくてもラインモードを切替えることもできる。 ただし、これらの操作はADSL事業者、およびADSLモデムメーカーの完全な保証外となるため、必ず自己責任において実行してほしい。万が一、不具合が発生しても当然のことながら保証はできないし、仕様が変更されて同様のことができない可能性もあるだろう。 ■ AnnexIとAnnexCの速度差は? このコマンドによって、AnnexCとAnnexIの速度を比較してみたのが以下の画面と表だ。筆者宅においては、若干、AnnexIの方が高速な結果となった。

念のため、インターネット上の速度測定サイトでも速度を計測してみたが、実効速度ベースでも、やはり数百kbpsの速度向上が見られた(以下の表を参照)。

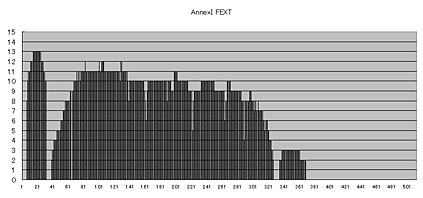

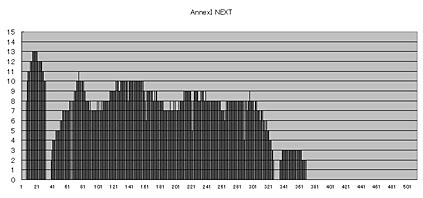

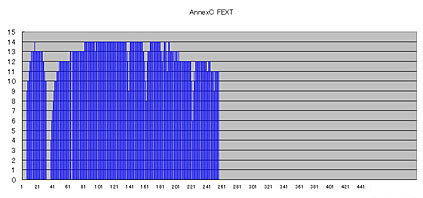

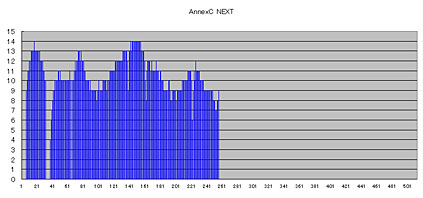

ただし、わずか600kbpsの違いに何の意味があるのか問われると、ほとんど意味はないと言って良い。インターネット上に、それほど高い帯域を必須とするアプリケーションが少ない以上、600kbps速度が向上したからと言って、インターネットの使い方や生活環境が変化するというものでもないだろう。 ■ 20dBmの壁 このように、筆者宅の環境においては、AnnexCとAnnexIの速度差はごくわずかで、誤差と言っても良い範囲であることが確認できた。では、なぜあまり速度差がないのだろうか? AnnexIはダブルスペクトラムによって帯域が倍になっているはずだ。実際に倍とまでいかないまでも、もっと速度が向上しても良いのではないだろうか?これを理解するためには、ビットマップを見るのが手っ取り早い。実は、前述したTELNETのコマンドを利用すると、ラインモードの変更だけでなく、ビットマップの表示も可能となる。ADSLモデムにTELNETでログイン後、「_debug」と入力する。これでデバッグモードに入れるので、そこで「debug adsl bin」というコマンドを実行すると、画面にテキストベースのビットマップが表示される。テキストベースのビットマップではわかりにくいので、表にしてみたのが以下のグラフだ。

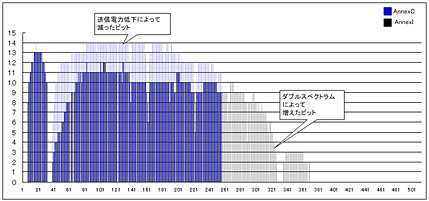

グラフを見れば一目瞭然だが、確かにAnnexIはビン番号で255(1.1MHz)以上のダブルスペクトラムで拡張された領域でもデータを搭載できている。しかし、各ビンに搭載されているデータのビット数を比べてみると、明らかにAnnexCの方が多いことがわかる。AnnexCでは最大で14bitのデータを搭載できているビンも存在するが、AnnenIでは上りで最大13bit、下りでは最大でも12bitしかデータを搭載できていない。 ダブルスペクトラムのイメージからすれば、AnnexCの1.1MHzまでのビットマップはそのままに、その上の帯域でさらにデータを搭載するという印象があるが、実はそうではないのだ。確かにビットマップで形成される山の裾野は広げられるが、逆に高さは低くなってしまうことになる。

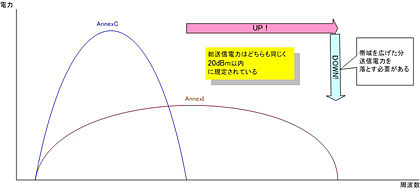

これはなぜか? 実はADSL信号の送信電力が関係している。ADSLでは方式の如何にかかわらず、下り信号のトータル送信電力は20dBmまでに制限されている。つまり、1.1MHzまでの帯域しか使わないAnnexCであろうが、2.2MHzと倍の帯域を使うAnnexIであろうが、下りの信号を送信するために使える総電力は20dBmに変わりないのだ(イー・アクセスが開示している技術情報によるとAnnexC FDMは正確には19.8dBm)。 ちょっとわかりにくいかもしれないので、図で解説しておこう。以下の図のように、AnnexCでもAnnexIでもトータルの送信電力が20dBmに制限されている以上、AnnexIでは帯域を広げた分、各搬送波で使える送信電力が低くなってしまう。信号の送信電力が低くなれば、それだけ相手に届く信号レベルが低くなるのも当然だ。これによって、1.1MHzまでの各ビンのデータ搭載量が最大14bitから最大12bitへと減少してしまったことになる。

ADSLの速度をわかりやすく考えれば、いわば利用する周波数帯域と搬送するデータ量の単純なかけ算のようなものだ(実際には曲線を形成するので単純なかけ算ではない)。かける値の片方、もしくは両方の値を純粋に増やせれば速度は向上する。しかし、今回の例のように片方の値が増えても、もう片方の値が減るとなれば、単純に速度が向上するというわけにはいかない。場合によっては、かけ算の答えが、同等、もしくはそれ以下に減少してしまうことも十分にあり得るわけだ。 ■ ダブルスペクトラムに対する幻想を捨てよ このように、ダブルスペクトラムを採用したADSLは、回線状況によっては、必ずしも高い通信速度が実現できないということがよくわかった。確かにダブルスペクトラムはADSLの技術としては、革新的ものではあるが、ユーザーとしてはそこにあまり大きな幻想を持たない方がいいだろう。場合によっては裏切られたと感じることが少なからずある。それであれば、多少なりとも低価格な12Mbpsサービスをあえて選ぶという選択肢もあるだろう。とは言え、ここまで複雑な技術が採用されている以上、20Mbps超ADSLが本当に自分に必要なサービスなのかをユーザーの責任において選べと言うのも酷な話だ。このあたりは、今後、すべての事業者とISPがきちんとユーザーに対して説明し、適切にサービスを選択できる環境を整備する必要があると言えそうだ。 ■ 関連記事 ・ イー・アクセス、下り最大24Mbpsの「ADSLプラスII」を7月29日より開始 2003/08/19 11:21

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2003 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |