|

NEW PRODUCTS IMPRESSION |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

~Windows Connect Nowに対応する無線LANルータ~ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ USBメモリを介した無線LAN設定を行なえる「Windows Connect Now」 無線LANの普及に伴い、たびたび語られているのが、セキュリティに対する認識の甘さだ。物理的な接続がない無線LANでは、例えば隣家などからアクセスされ、家庭内ネットワークに侵入される恐れがあるという点を見逃しがちだ。設定しようにも、ESS-ID、WEP、WPAなど無線LANのセキュリティに関する用語がハードルとなって、面倒に思ってしまうせいかもしれない。今回取り上げるアイ・オー・データ機器の「WN-APG/R-S」は、このセキュリティを含めた設定を簡単に行なえることをひとつの売りにしている。その目玉は、Windows XPのService Pack 2でサポートされた「Windows Connect Now」に対応している点だ。Windows Connect Nowでは、WEPやWPAなどのキーを含めた情報をUSBメモリなどに保管し、それを介してネットワーク内の無線LANアダプタの設定を自動的に行なえるものだ。 そのほかにも本製品は、無線LAN設定の切り替えや、無線LANやインターネットの機能をボタン1つで切断できるなど、セキュリティに配慮した機能が搭載されており、ここ最近で登場したルータ製品のなかでも、ユニークな機能を搭載した存在となっている。 では、まずは外観から見ていきたい。プラスチック製の筐体を持つ本製品には、縦置き台も付属しており、文字の向きからしても、縦置きを前提とした製品であることがわかる(写真01)。

前面は、本製品独特のLED類が並ぶ(写真02)。最上段にIEEE 802.11a/b/gの無線LANモードを示すLED、続いて「Internet」と表現されたLEDはWAN側が接続状態にあるかを示すものである。側面には本製品の特徴の1つでもある、ショートカットボタンが並ぶ(写真3)。 最上段の「ワイヤレス」ボタンは無線LANの有効/無効の切り替え、「インターネット」ボタンはWAN側接続の有効/無効を切り替えるものだ。いずれも設定画面を呼び出さず、瞬時に切断できるのが大きなポイントといえる。「セキュリティ」と「USB」ボタンについては、設定画面を見ないことには機能の概要を知ることができないので、後述することにしたい。 背面はシンプルである(写真04)。WAN側ポートが「インターネット」と記されている以外に、目立ったところはない。ちなみに最上段にはアンテナの接続口が用意されているが、ここに取り付けるアンテナも製品に付属している。 ACアダプタは、ACケーブルとアダプタ部が分離するタイプが付属(写真05)。このほか、ドライバやオンラインマニュアルが収録されたCD-ROM、簡単セットアップガイドなどの初期導入マニュアル類が付属している。 ちなみに、本製品にはルータ単品の「WN-APG/R」と、無線LANカードが付属する「WN-APG/R-S」がラインナップされている。後者に付属するLANカードは、IEEE 802.11a/b/gに対応する「WN-AG/CB3」である(写真06)。

■ プリセットされたセキュリティ設定が用意される 続いては、設定画面をチェックしていきたい。本製品の設定はWebブラウザからIPアドレスを打ち込んで画面を呼び出す一般的な手法だ(画面01)。初期パスワードは設定されていないので、できれば最初に登録しておきたい。では、WAN側の設定から順に見ていこう。WAN側の対応接続方法は、固定IP/DHCP/PPPoE/IP Unnumberedと、ごく一般的である(画面02)。当然、PPPoEのマルチセッションにも対応しており、最大で4セッションまで可能である(画面03)。 また、フレッツ・スクウェアへの接続については、WAN側のPPPoE接続を指定したときのメインセッションの設定画面に用意される、「マルチセッションでフレッツスクウェアに接続する」にチェックを入れるだけで自動的に設定されるのは便利だ。このほか、WAN側の設定画面では、マルチセッション接続時のルーティングポリシーを設定することもできる。 一方のLAN側の設定だが、こちらはいたってシンプル(画面04)。加えて、DHCPサーバーの設定は別画面になっており、リース時間や静的なIPアドレスの割り当てが可能など、充実した設定項目が用意されている(画面05)。さらに細かいリース範囲などを設定できる機種もあるだろうが、個人ユーザー向けの製品としては十分だ。

次に一般的なセキュリティ関連の項目を見ておこう。本製品では、プリセットされたセキュリティ設定が3種類用意されており、まずはここから選択する形になる(画面06)。ここで用意されるのは「標準」「中」「高」の3種類で、「中」に設定するとSPIが有効になり、「高」に設定するとSPIに加えてFTP/HTTP/SMTP/POP3以外のポートをすべて塞いでくれる。デフォルトでは「標準」に設定されているが、これはSPIが有効になっていない状態なので注意したい。 もちろん、カスタム設定も可能だ。「カスタム」を選択すると、左側に新たなメニューが表示される仕組みで、NATやIPフィルタの設定を手動で設定できることになる(画面07)。 まず、NATに関する設定だが、WAN側のポート、転送先のLAN側IPアドレス/ポート番号を指定するシンプルなもの(画面08)。加えて、全パケットを指定したアドレスに転送するシンプルなDMZ機能も装備し、こちらはWAN側に複数の固定IPアドレスを取得できる環境にも対応する(画面09)。 IPフィルタリングの設定は、受信/送信の各IPアドレスが指定できるなど、かなり細かい(画面10)。ただし、各IPアドレスやポートは通過の拒否・許可を個別に設定することができず、登録したルールに対してまとめて拒否・許可を設定することになる。この辺りの設定に手を出す人にとっては、物足りないと感じるかもしれない。 このほか、セキュリティに関する設定としては、WAN側からの管理画面の呼び出しなどを指定する画面が別途用意されている(画面11)。ここではWAN側のPing応答の可否なども設定できる。

さらに、当然ESS-IDやWEP、WPAのキーなどを指定することもできるが、ここが本製品の1つのポイントになる。ここには、「プリセット」「カスタム」「無し(SSID固定)」の3種類の選択肢が用意されるが、先に紹介した本体側面の「セキュリティ」ボタンは、この設定を切り替えるものだ。 この中でわかりにくいのが「プリセット」だと思われるが、これは出荷される製品ごとに異なるWEPキーを割り当てられた設定である。このWEPキーは本体背面のラベルに貼られており、クライアントの設定をするときは、ここを参照すれば良いわけだ(写真07)。 ちなみに「プリセット」でもESS-IDの変更はできないが、さらに「無し(SSID固定)」というものが用意されている。「無し(SSID固定)」は、SSIDが「default」に設定される点と、WEPなどのセキュリティが施されない点が違いとなる。 ESS-IDやセキュリティ設定を自分で施したい場合は、「カスタム」を選べば可能である(画面13)。セキュリティ機能は、WEP 64/128/152bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA-EAP(TKIP/AES)に対応する。 さらに、無線LANに関しては非常に設定が豊富で、別途画面が用意されている(画面14)。ビーコン間隔や送出距離、周波数帯別に使用する規格を制限するなどが可能だ。このほか、本製品をアクセスポイント専用としたり、アクセスポイント間通信の設定を行なえる画面も用意される(画面15)。

■ Windows Connect Nowに対応した無線LAN設定転送機能

本製品に付属のクライアントユーティリティでは、Windows Connect Nowで作成されるWPAなどのキーを含めた設定ファイルと互換性のあるファイルをUSBメモリに保存できる。そして、ルータのUSBポートにそのUSBメモリを装着し「USB」ボタンを押せば、設定内容がルータに反映される仕組みになっている(写真08)。 クライアントユーティリティでは、そうした設定を作成することが可能だ(画面16)。クライアント側でESS-IDやWEP/WPAなどのキーを設定し、その設定内容を指定したUSBメモリに保存することができる(画面17~20)。そのUSBメモリを本製品や他の無線LANクライアントとなるPCへ設定が転送できるのである。 ちなみに、本製品を単品購入した場合などは、当然、アイ・オー・データのクライアントユーティリティは利用できず、Windows XP Service Pack 2の機能を使うことになるが、こちらも「ワイヤレスネットワークセットアップウィザード」から作業が進められるので、さほど難しいことはない(画面21)。

クライアントユーティリティにこうした機能がない場合は、無線LANアダプタに付属のクライアントユーティリティを実行せず、かつコントロールパネルのサービスからWireless Zero Configrationを強制的に有効にしなければならない(画面23・24)。 もちろん、クライアント側に設定した内容をルータ側へ反映させるだけでなく、ルータ側の設定画面にもUSBメモリで設定を保存する機能がある(画面25)。この内容をクライアント側に反映させることも可能だ。

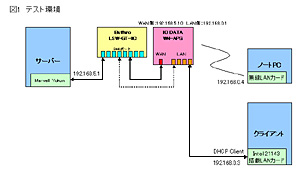

■ 試用環境での有線スループットは公称値には及ばない結果に それでは、スループットの測定を行ないたい。環境は図1、表1に示すとおりである。本製品の公称値は、FTP転送で92Mbps。最近では90Mbpsオーバーも珍しい数字ではなくなったが、100BASE-TXの限界に近い高速な製品といえる。なお、レビューで試用した製品のファームウェアは「Ver.1.00」となるが、2月8日付けで「Ver.1.02ベータ」が公開されている。

実際にスループットを測定してみると、いずれも30Mbps前半という数値となった。もちろん環境の影響はゼロではないと思うが、それでも直結状態で80Mbps後半の速度を計測しており、遅い印象を受ける。 また、PC側とルータのLANアダプタのネゴシエーションが正しく行なえていない可能性を考え、サーバー-ルータ間、ルータ-クライアント間にハブを挟む/外すなどをいくつか検証したが、筆者の環境では結果は大きく変わらなかった。

続いて、NTT東日本のBフレッツ ニューファミリータイプの回線を使い、PPPoE接続の速度を見てみた。フレッツ・スクウェア接続のテストは先の有線LANテストの実効値とほぼ同様。回線やプロバイダー(BB.excite)の影響もあってか、プロバイダーを介したスピード測定サイトの結果は、22~23Mbps前後がピークという結果を見せた。

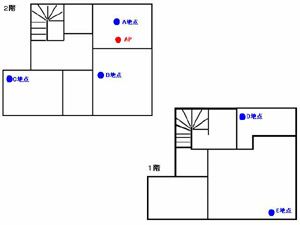

無線LANのスループットはIEEE 802.11aで15~16Mbps前後、IEEE 802.11gで11~12Mbps前後といったところ。Super Gは1~2Mbps程度の速度向上があり効果を見せているが、Super Aはそれほど大きく速度が変わらない傾向も見せている。全般に上り速度のほうが速めなのも特徴的といえる。

アクセスポイントとABC地点、DE地点が同一フロアとなるが、フロアをまたぐDE地点を境に速度低下が見られる。電波の直進性が強いといわれるIEEE 802.11aとIEEE 802.11gの傾向が似通ってるのは面白い結果で、この結果から見ると、(IEEE 802.11bとの互換性を無視できるなら)本製品はIEEE 802.11aで使うのが得策のように思われる。

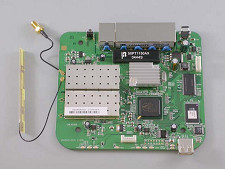

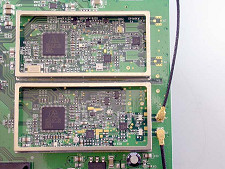

■ AtherosのSuper A/G対応チップセットを採用 最後に内部構造を見ていくことにする。本製品を分解すると、写真10にあるように、2枚の基板をケーブルで接続している特徴を持つ。ただし、写真10の右側にある基板は本体側面スイッチ用であり、ネットワークの機能に関する目立ったチップ類は実装されない。ということで、写真左側のメイン基板のほうを重点的にチェックしたい(写真11)。基板表面は2つの周波数帯の無線LANレシーバが大きく占有してはいるが、全体に余裕のある配置になっている。ちなみに、中央やや上よりにヒートシンクが搭載されたチップがあるが、このヒートシンクは半田付けされており外すことができない。具体的なチップは不明であるが、LAN側ポート用の10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチが搭載されていると想像できる。

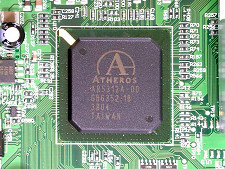

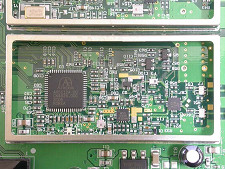

さて、本製品の基幹となる部分は、Atheros Communicationsがリリースしている、「AR5002AP-2X」という3チップのトライバンドソリューションだ。メインコントローラは、Super A/G対応のIEEE 802.11a/b/g無線LAN MACと有線LAN MACを内蔵する「AR5312A」(写真12)。5GHzの無線レシーバとなる「AR5112A」と、2.4GHzの無線レシーバとなる「AR2112A」の3チップによって、IEEE 802.11a/b/gへ対応することになる(写真13・14)。 ちなみに、ちょっと面白いのは本製品では本体内蔵と外部の2系統のアンテナを備えているが、そのいずれもがAR5112A側のレシーバ部に取り付けられているのだ(写真15)。先の無線LAN到達距離テストでIEEE 802.11aがIEEE 802.11g並みの到達距離を見せたのは、この当たりが影響しているのかもしれない。

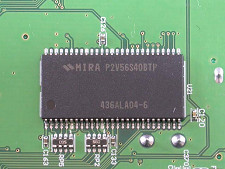

このほか、メモリには台湾Deutron Electronicsの256Mbit SDRAM「MIRA P2V56S40BTP」が表面、裏面に1枚ずつ搭載されている(写真16)。こちらにある製品資料と、型番のルールが微妙に異なるのだが、チップ上に記された末尾の「-6」から133MHz駆動のモデルではないかと想像される。 フラッシュは台湾Macronix社の64Mbitモデル「MX29LV640BBTC-90」を採用(写真17)。また、本製品前面のUSBポートの脇には、Cypress SemiconductorのUSBホストコントローラ「SL811HST」が実装されている(写真18)。

■ 手軽なセキュリティ設定が魅力の製品 以上のとおり本製品を試用した結果、スループットの遅さが多少気になるところではあるが、機能面では他製品と大きく差別化されているのが大きな特徴といえる。この点は、もちろんメリットとして享受できるものだ。特にWindows Connect Nowに対応した無線LANのセキュリティ設定の簡便さは秀逸である。無線LANの危険を認識していない層に向けては、128bitのWEPを設定したプリセット設定が用意されているし、普段からセキュリティに気をつかっている人にとっても数十文字に及ぶセキュリティキーをUSBメモリを使って転送できるのは手軽である。 本製品が対応したWindows Connect Nowは、OSの基本機能に対して互換性があるので、クライアント側アダプタのメーカーを問わないのも嬉しい点だ。こうしたことからも、ルータ製品としての魅力は高く、本製品は強くお勧めできる。また、今後本機能に対応したルータやアクセスポイント製品が増えることにも期待したい。 ■注意 ・分解を行なった場合、メーカーの保証対象外になります。また、法的に継続使用が不可能となる場合があります。 ・この記事の情報は編集部が購入した個体のものであり、すべての製品に共通するものではありません。 ・この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はBroadband Watch編集部および、メーカー、購入したショップもその責を負いません。 ・Broadband Watch編集部では、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。 ■ URL 製品情報 http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2004/wn-apgr/index.htm ■ 関連記事 ・ アイ・オー、本体のボタンやUSBメモリ経由で設定できる無線LANルータ 2005/02/10 11:17

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2005 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |