|

NEW PRODUCTS IMPRESSION コレガ WLAP-54GT Set ~Intersilチップを使った初のIEEE 802.11gアクセスポイント~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

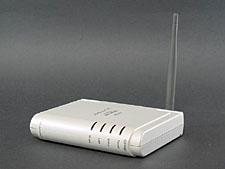

■IEEE 802.11gのアクセスポイントとPCカードのセット corega WLAP-54GT Setは、IEEE 802.11gに対応した無線LANアクセスポイントである「corega WLAP-54GT」(以下WLAP-54GT)と、無線LAN PCカードである「corega WLAP-CB-54GT「WLCB-54GT」をセットにした製品である。清水氏のコラムにもあるように、現在のIEEE 802.11gの評価は厳しいものとなっている。筆者も1月29日付の本連載で紹介したメルコの「WBR-G54」の結果には、期待が大きかっただけに正直ガッカリさせられたものだ。 本製品は、これまでに登場しているメルコやリンクシスのIEEE 802.11g製品同様、IEEE 802.11gのドラフト仕様に基づいた製品である。しかし、これまでの製品がBroadcomチップを利用していたのに対し、本製品ではIntersilの「Prism GT」を使用しているのが特徴である(このことは同製品のスペック表にも記載されている)。この違いによって、パフォーマンスに進化があれば嬉しいところ。実際に確認してみたい。 まずは、いつもどおり本製品の外観からチェックしていこう。同社のWebページなどの写真がそうであるように、本製品の基本は縦置きと考えて良さそうであるが(写真01)、台座を取り外すことで横置き使用も可能である(写真02)。本体サイズはアクセスポイント単体製品としては標準的である。 フロントのLEDは4つ(写真03)。電源や動作状態を示すSTATUS LED。LAN、WANのリンクを示すLEDが用意されており、標準的なLEDが用意されているといえる。 リアも標準的な並びである(写真04)。無線LAN製品らしく、左端にはアンテナを取り付けるコネクタも用意されている(出荷状態でアンテナが取り付けられている)。 ACアダプタは小型のものだが横に長いタイプが付属している(写真05)。OAタップは選ぶが、小型のタイプが付属している点は評価できる。 なお、前述のとおり本製品にはIEEE 802.11gに対応した無線LAN PCカード「WLCB-54GT」も付属している(写真6)。これにより、本セットを購入するだけで、とりあえずIEEE 802.11gの無線LANを導入することができるわけだ。

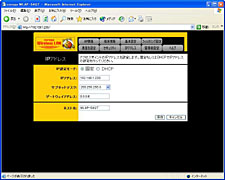

■非常にシンプルな設定画面 さて、続いては設定画面のチェックだ。とはいえ、本連載で取り扱う製品としては珍しく、アクセスポイントの製品であるため、全体的に設定は少なめだ。 設定は一般的なルーターやアクセスポイントと同様、Webブラウザで行なう(画面01)。 IPアドレスは、デフォルトでは固定されており「192.168.1.230」が設定されている(画面02)。そのため、本製品で最初に設定を行うためには「192.168.1.xxx」のIPアドレスを指定したPCを用意する必要がある。ちなみにDHCPによる自動取得も可能になっている。 無線LANの「基本設定」画面ではESS-IDやチャネルを指定できる(画面03)。なお、ここにあるIEEE 802.11モードとは、画面にもあるとおり[Auto]に設定するとIEEE 802.11g/b両方、[IEEE 802.11g]にするとIEEE 802.11gのみとアクセスが行なえるようになる。マニュアルにはIEEE 802.11gを設定するとパフォーマンスが良くなる場合があると書いてあり、この点についても後ほどチェックしてみたい。 セキュリティ機能は2つ。WEP(画面04)とMACアドレスによるアクセス制限だ(画面05)。WEPは64ビットと128ビットに対応する。

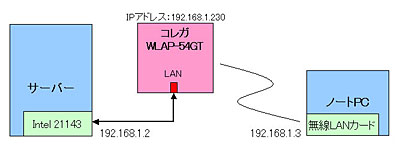

■パフォーマンスはやはりもう一歩…… それではパフォーマンスチェックを行なおう。今回はアクセスポイント製品ということで、いつもとは違う組み合わせでテストを行なっている。テスト環境は表及び図のとおりだ。上り/下りのテストの方向を明確にするためサーバー-クライアントと分けているが、どちらもIISをインストールしてhttp/ftpサーバーとして動作するようにしている。なお、IEEE 802.11g接続の場合は[IEEE 802.11g]モードと[Auto]モードの両方でテストしている。

さて、結果は表2にまとめたとおり。IEEE 802.11gは数字にかなりバラつきがあるが、おおよそ11~14Mbps程度。以前にテストしたメルコのWBR-G54(試作機・ドラフト5.1)よりは多少速いが、IEEE 802.11aに比べるとまだまだ遅い印象が残る。 ちなみに、[IEEE 802.11g]モードと[Auto]モードの差だが、下り方向では多少効果が見られるものの、上り方向では逆に遅くなっており、効果があるとは言い切れない。IEEE 802.11bとの互換性を維持できる[Auto]モードで使うほうが便利だろう。

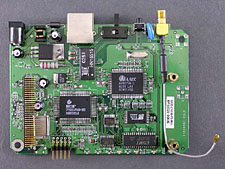

■Intersilチップを使った内部回路をチェック 冒頭でも述べたとおり、過去に登場したメルコやリンクシスのIEEE 802.11g製品は、Broadcomの「BCM4306KFB」(写真07)というコントローラを使用していた。しかし、本製品ではIntersilの「Prism-GT」が使用されている。その内部構造を探ってみよう。 まず、本製品のプラスチックカバーを外すと、基板の3分の2程度を覆うようにPCカードが装着されている(写真08)。そのPCカードと背面のアンテナ端子が線で結ばれていることから、これがIEEE 802.11gカードであろうことは一目瞭然である。 PCカードを外すとネットワークプロセッサやイーサネットコントローラの類が姿を現す(写真09)。まずはこれらから見ていこう。

本製品に利用されているネットワークプロセッサは、米UBICOMの「IP2022」(写真10)である。このIP2022には何バージョンかあるが、今回利用されているのは今年2月に発表されたばかりの新製品で、160MHz駆動のIP2022-160である。内部は独自のRISCコアで、160MHz駆動で160MIPSとなっている。このCPUコア、拡張ハーバードアーキテクチャ(命令パスとデータパスを分離する)を搭載してはいるものの、ステージ数わずか4つ、命令長は16bit固定といった、非常にシンプルなプロセッサである。もっともその一方、わずかな例外を除きすべて1クロックで実行できるとか、大量のレジスタ(汎用/専用レジスタを各128個と、3KBのデータRAMを内蔵)を保持するとか、Flash Memoryから直接実行しても53MIPSあまりの性能を出せるとか、明らかに目的は高リアルタイム性(高速な割込処理、処理時間予測可能、等)に振った製品で、従って例えばWEPの処理などには余り向いていない事は容易に想像できる。 その一方、MASI(Multithreaded Architecture for Software I/O)なる同社のアーキテクチャに基づき、このクラスのプロセッサとしては非常に充実したI/O性能を持っている。従って本来の使い方からすれば、例えばWEPなどはParallel Slave Port経由で暗号化エンジンを外付けすべきに思えるが、そうしなかったのは(製品の)コストの関係だろう。 余談ながら、このIP2000シリーズの上位製品として、IP3023というプロセッサが既にラインナップされているが、こちらは250MHz駆動で8スレッドを同時実行できるという意欲的な製品である。完全にCPUだけで全てを賄うためには、この程度の製品が必要とUBICOM自体も考えているようで、逆に言えばIP2022-160を選んだ(そして外付けプロセッサを用意しなかった)時点で、「性能的にはそこそこ」という製品のポジショニングがなされていたと想像できる。 さて、話をIP2022に戻そう。内部の2つのSerDes(Serializer-DeSerializer)ユニットには、どちらにもEthernetのPHY/MACが内蔵されているが、残念ながら10BASE-Tである。このため、ASIXの100BASE-TXコントローラであるAX88796(写真11)が実装されている。また、IP2022内部のフラッシュメモリやデータSRAMだけでは動作に不十分なため、4MBのフラッシュメモリ(Silicon Storage TechnologyのMPF 39VF040(写真12)と、128KBのSDRAM(Elite Semiconductor Memory TechnologyのM21L18128A)(写真13)が接続されている。

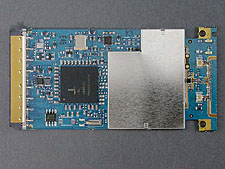

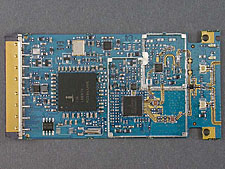

次に、IEEE 802.11gカードのほうを見ていこう。PCカードの金属カバーを外すと青色の基板が出てくる(写真14)。こちらは一部が金属シールドで覆われている。シールドを外すと、パーティション分けされて幾つかのチップが見えてくる(写真15)。 このPrism-GTは同社のサイトにもあるように、以下のような、4つのチップから構成されている。

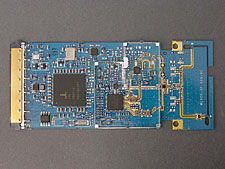

ちなみに、付属のPCカードのほうもカバーを外してみると、ほぼ同じ構成であることが分かる(写真19)。アクセスポイントに内蔵されているPCカードとの違いはアンテナ部分だけのようだ。

正直言うと、今どき4チップ構成はないだろうという気はする。基板の片面実装で済んでいるし、部品点数もそれほど多くないからコストもかなり低めであろうとは想像できるが、VCOを外付けにする技術的な理由は不明だし、IEEE 802.11bでは1チップ構成の製品がいくつも登場している現状では、いくらIEEE 802.11gもサポートしているとはいえ、もう少し何とかならなかったのか?と思わなくもない。もっとも、このあたりの集積度を高める工夫をする“前に”製品を出してシェアを確保しておき、これに続く製品で集積度を上げてゆくというのは多くのメーカーがやっていることで、Prism GTがIEEE 802.11g対応の第一世代であることを考慮すると。あまり目くじらを立てるべきではないのかもしれない。 ■もう少し様子をみたいIEEE 802.11g製品 以上、本製品を使ってきた所感としては、やはりIEEE 802.11gはパフォーマンスが今ひとつ、ということだ。既存の製品と違いIntersilチップを使ったことで違った成績が出るかと思ったが、期待ほどではなかった。もっとも、構成を考えると無理もないとも思えるのだが。ちなみに本製品の価格は21,300円となっており、実売では2万円弱になるだろう。他社の「IEEE 802.11b/gアクセスポイント+カード」がいずれも23,000円前後である事を考えると、確かに割安感はある。実際、この価格だとIEEE 802.11b製品と大差ない。となると、「どうせ買うならIEEE 802.11gにも対応してるほうが良いのでは?」と思えそうだ。ただ、今後IEEE 802.11a/b/g対応の無線LAN機器が登場したときは、そちらが主流になる可能性も高い。「今すぐ欲しいが、IEEE 802.11bではちょっと遅いし、IEEE 802.11aはやや高すぎる」といった人にお勧めの製品だろう。 ■注意 ・分解を行なった場合、メーカーの保証対象外になります。また、法的に継続使用が不可能となる場合があります。 ・この記事の情報は編集部が購入した個体のものであり、すべての製品に共通するものではありません。 ・この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はBroadband Watch編集部および、メーカー、購入したショップもその責を負いません。 ・Broadband Watch編集部では、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。

□corega WLAP-54GT Set 製品情報 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved. |

|