|

NEW PRODUCTS IMPRESSION NECアクセステクニカ AtermWR7600H ~IEEE 802.11a/b/g全対応の無線LANルータ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■AtermWシリーズの新作が登場 NECアクセステクニカの「AtermWR7600H」は、無線LANルータの定番機種の一つであるAtermWシリーズの新作である。本製品の目玉の一つが、IEEE 802.11a/b/gという3種類の無線LAN規格すべてに対応した点である。もう一つがスループットの向上で、SmartBits2000での測定値が98.7Mbps、FTP転送の実効値が90Mbpsと最近の高速ルータに肩を並べるほか、PPPoEでの実効値も80Mbpsと極めて高い数値を公称している。このあたりの確認も含めつつ、本製品をチェックしていきたい。 まず外観だが、形状はお馴染みのスリムな縦置きボディだが、本体色が従来の黒を基調としたものから、白いものへと変更された(写真01)。イメージ的には堅さがなくなり、よりコンシューマ向けといった雰囲気に仕上がっている。

前面上部にはLED類が配置されている(写真02)。また、回線切断スイッチである「DISC」スイッチがあるのも特徴の一つだ。とはいえ、前面LED自体の数は少なく、WAN/LAN各ポートのLINK/ACTランプは、背面のポート脇に配置されている。 その背面はポート類のほか、自己診断モードや設定初期化などを行なえるディップスイッチが用意されている(写真03)。またAtermシリーズ全般の特徴ともいえるが、ACアダプタではなくACケーブルが直付けされているのもポイントである。

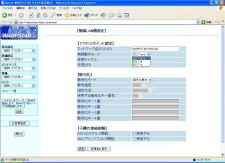

さて、本製品の無線LAN機能は、PCカードタイプの無線LANカードを本体に装着することで実現するのも従来品どおりである(写真04)。装着するカードは同社の「Aterm WL54AG」である(写真05)。本カードにより、64/128/152ビットのWEPに対応するほか、将来的にはAES(Advanced Encryption Standard)やTKIP(Temporal Key Integrity Protocol)といったセキュリティ機能にも対応する予定である。 このほかの付属品は、ユーティリティやマニュアルが収められたCD-ROM、マニュアル、初期設定の方法が分かりやすく示された「つなぎかたガイド」といったところである。 ■Atermユーザーには使い慣れたインタフェース さて、設定画面はWebブラウザで行なう一般的なものである(画面01)。画面は従来のAtermシリーズを踏襲しており、Atermユーザーにはお馴染みの画面である。もちろん、とっつきにくい、ということはないので、初めてのユーザーでもすぐに慣れることができるだろう。

では、実際の設定項目などをチェックしていくことにする。本製品では、WAN側設定を行なう前に、ルータの動作モードを設定する必要がある(画面02)。動作モードで選択できるのは「ローカルルータ」「PPPoE」の2種類で、前者はDHCPや固定IP取得など、CATVやLAN内での利用を目的としたモードである。後者は字面のとおりで、インターネットの接続先設定(画面03)は、PPPoEモードで動作させないと設定することができないようになっている。

PPPoEの具体的な設定項目は(画面04~05)のとおり。キープアライブ機能や自動切断時間の設定、PINGへの応答の可否など細かな設定が可能となっているが、相変わらずMTUの設定だけは用意されていない。以前のモデルから実装されていないままで、メーカーとして搭載しない方針なのかもしれない。 LAN側の設定はシンプル(画面06)。とはいえ、DHCPサーバーに関する設定項目は豊富で、別画面で細かく割り当て範囲を手動設定できる。 さて、このほかの設定についてもざっと紹介しておこう。まずはパケットフィルタの設定だ(画面07)。送信元/宛先それぞれのIPアドレス・ポート番号を指定できるほか、パケットの流れる方向も指定できる充実したものだ。また、NetBiosなど一般的に設定しておいたほうが良いものはあらかじめ設定が施されている点も嬉しい配慮といえる。

一方でNATに関する設定はシンプルである(画面08)。届いたパケットのポート番号を見て、指定したIPアドレスへ転送する、というシンプルな動きを設定するのみだ。 そのほか、特徴的な機能は「高度な設定」画面に集約されている(画面09~10)。複数IPを取得するUnnumberedIPをNATで利用する場合や、DMZホスト機能などはこちらから設定を行なうことになる。ちなみに画面内にある「仮想DMZ」は以前からAtermシリーズに搭載されている機能で、LAN側とは別のIPアドレスを持つネットワークを仮想的に作り、そちらに公開サーバーを設置する機能だ。LAN内と公開サーバーが別のネットワークとして存在することになるのでセキュリティが高まるのである。

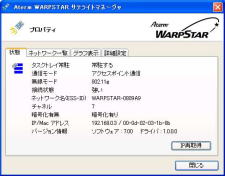

以上が、主に一般的なブロードバンドルータとしての設定であるが、続いては無線LANに特化した設定画面を見ていこう。まずはルータ側の無線LAN設定である(画面11)。画面内で特徴的なのは「無線LANモード」で、ここは「b+g」「g」「a」から選択できる(画面12)。さすがにaとgを同時に利用することはできないが、画面上から切り替えるだけ、というのは手軽なほうだろう。 そのほか、セキュリティに関しても充分な設定が用意されており、送信出力やステルスモードの設定などのほか、WEPが64/128/152ビットに対応する。また、前述のとおりAESやTKIPにも将来的に対応する予定になっている。 さて、クライアント側のユーティリティについてもここで紹介しておこう。クライアントユーティリティは「サテライトマネージャ」という名称で提供されている(画面13)。このソフトでは、電波の範囲内のアクセスポイントを検出して接続したり、送受信パケットの転送レートをグラフ化表示できる(画面14~15)。使い勝手も直感的であり、マニュアル等を参照しなくても使うことができるだろう。

初出時、本機が「静的DHCP対応」との記述がありましたが、「割り当て範囲の手動設定が可能」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。 ■NECらしくASICを多用した構造 さて、続いては内部構造の紹介である。まずケースを開けて基板の表面を見てみると(写真06)のような感じである。チップ自体はそれほど多くないシンプルな構成といえるだろう。ちなみに写真6の左端に裏向きに取り付けられている基板があるが、これは電源ユニットであり、裏面からみると分かりやすい(写真07)。メイン基板の裏面はLED類が配置されているほかは目立ったチップは搭載されていないことも分かる。

さて、メインとなるチップはNECのμPD85673である。NECの場合、自社でファウンダリ部門を持っていた(今はNECエレクトロニクスとして子会社化された)上、VシリーズなどのCPUコアやEthernetコントローラなどのIPを存分に抱えている。これを利用して、以前からNECは独自のASICを自社製品向けに製造してきたようで、このμPD85673はNECエレクトロニクスの一般販売製品としてはラインナップされていない。そんな訳で内部構造は一切不明だが、回路構成からすると CPUコア(V4000シリーズ?)+SDRAMコントローラ+100BASE-TX Ethernet×2+PCI Bus あたりは最低でも集積されているようだ。それプラス、何らかのルーティングエンジンも搭載されている可能性がある。 実は以前、同じNECのAtermWBR75Hを分解した事があるのだが、当時としては圧倒的なルーティング性能を誇る製品で、到底CPUだけでルーティング処理をしているようには思えなかったからだ。そのWBR75Hは、μPD85654というコントローラを搭載しており、これも恐らくASICと想像されるが、型番が近い事からも、このμPD85673は延長線上にあると思われるからだ。

ちなみに、基板に実装されているイーサネット関係のチップはRealtekのRTL8305SB(写真09)のみである。これは5ポートのスイッチであり、イーサネットコントローラではない。となると、μPD85654にはMACだけでなくPHY層まで集積されていると思われる。 さて、基板上にはもう一つ、μPD89073というチップが搭載されている。配線からするとCardBusのコントローラであると思われる。恐らくNECエレクトロニクスがIPの形で提供しているCardBusコントローラをそのままASICにしたものと思われる。通常この程度のものなら汎用品を使った方が早いわけだが、敢えてASICにしたのは

のどちらか、あるいは両方といったところだろう。 なお、このほかに実装されているチップは、フラッシュメモリとして富士通の「29LV160BE-90PFTN」(写真11)、SDRAMとして「EM964164VMT-60」(写真12)が2つ搭載されている。

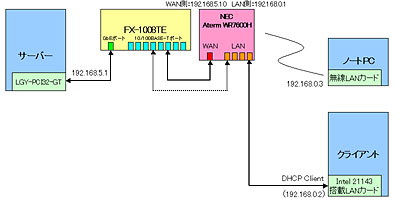

■有線は優秀だが、無線はもう一つ 最後にスループットの測定を行なうことにする。テスト環境は過去の本連載の環境と同じく表1、図のとおりである。

まず有線でのテスト結果を表1に示した。下りはおよそ80Mbps後半から90Mbps台を達成しており、「FTP転送の実測値が90Mbps」という公称値は正しいと言っていいだろう。ただ、上りがその半分程度止まりであり、今後のファームアップ等で改善されることを期待したい。

無線については、IEEE 802.11aとIEEE 802.11gにおいて、それぞれWEPなし、WEP152ビットについての速度を測定した。IEEE 802.11aはWEPなしで20Mbps前後と一般的な数値に収まっている。同様にIEEE 802.11gは14Mbps前後と、こちらも平凡な転送レートだ。どちらもWEPを有効にすると(とくに下りで)速度低下が見られるのも残念である。

以前にテストしたメルコの「WHR-G54」のように、IEEE 802.11gでも20Mbps前後のスコアを出す製品が登場していることを考えると、この結果はちょっと残念である。 最後にPPPoE環境のテストであるが、表4の通りだ。フレッツスクエアで50Mbps弱、Speed.rbbtodayで20Mbps弱という、非常に芳しくない結果に終わってしまった。ただ、これはWR7600Hに問題があるのではなく、テストを行なったタイミングが悪かった様だ。先日テストを行なったLinksysのBEFSR41C-JPを引っ張り出して同じ環境でテストを行なうと、更に悪い結果になっている。BEFSR41C-JP自体はもっと良い成績が出せる事は前回確認済だから、これはルータがボトルネックなのではなく回線の問題であろう。LAN環境でのテストでは良い成績を収めているから、通常のFTTH環境ではまず問題は出ないだろう。

■移行期にある製品としては無難な選択肢 以上のとおり、本製品を試用してきた。印象的なのは、どこをとっても不満のないレベルに仕上がっているという点だ。機能面でみれば、設定画面の使い勝手や接続設定、セキュリティ機能などに、大きな不満はない。無線LANの設定項目に関しても、不備はなく満足できるものだ。 スループットにしても、有線LANは非常に優秀だし、無線LANの結果も、IEEE 802.11gの結果が15Mbps弱というのも珍しくないので、他社製品と比べて大きく劣るわけでもない。 もちろん、IEEE 802.11a/b/gすべてに対応する、ということで無線LAN規格が移行期にある現在としては安心感もある。現段階で無線LANルータの購入を考えている人は、本製品を買っておけばとりあえず満足できる、という高いレベルでバランスの取れた製品といえる。 ■注意 ・分解を行なった場合、メーカーの保証対象外になります。また、法的に継続使用が不可能となる場合があります。 ・この記事の情報は編集部が購入した個体のものであり、すべての製品に共通するものではありません。 ・この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はBroadband Watch編集部および、メーカー、購入したショップもその責を負いません。 ・Broadband Watch編集部では、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。

□NECアクセステクニカ AtermWR7600H 製品情報 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved. |

|