|

NEW PRODUCTS IMPRESSION バッファロー LinkStation HD-H120LAN ~手軽にファイル&プリントサーバーとして使えるネットワークストレージ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

個人ユーザーでも2台以上のパソコンを所有する人が多くなり、さらには動画などを利用することで扱うデータサイズが大きくなった昨今。こうした背景をニーズとして、NAS(Network Attached Storage)製品がクローズアップされている。 NASとは、ネットワークに直接接続するストレージ(HDDなどの記憶領域)のことで、基本的にはファイルサーバーとして利用される装置である。パソコンをファイルサーバーとして常時起動しておくよりも、省スペースなのが魅力の1つである。 しかし、“HDD”というものの見方をしてしまうと、割高なのも事実。例えば、今回取り上げるバッファローの「HD-H120LAN」は、120GBのHDDを内蔵したモデルなのだが、希望小売価格が38,800円。実売価格でも3万円前後で、120GBのHDDとして考えてしまうと割高感を感じる人が多いだろう。160GBのHDDが1万円を割りかかっているという昨今の事情を考えると、さらにこの感は強い。が、割高である以上、それなりのプラスアルファが用意されているのは当然である。そこで今回はそのあたりを探ってみたい。 なお、LinkStationシリーズは、11月にバッファローがギガビットイーサ対応モデルを発表した。こちらについては、僚誌「PC Watch」の「元麻布春男の週刊PCホットライン」でアイ・オー・データ機器の「LANDISK」とともに取り上げられている。 ■USB接続プリンタも共有可能なNAS まずは本製品の外観だが、シンプルなデザインでコンパクトに収まっている(写真01)。基本的に「ネットワーク接続が可能なHDD」なのだから、外付けHDDより一回り大きい程度なのは当然といってもいい。 ちなみに本製品はスタンドを利用した縦置きのほか、横置き利用もサポートされている。本棚に並べる感覚で縦置き利用するのもいいし、ハブやルータなどの上に横置きしておく、といったコンパクトなボディを活かした使い方ができるのだ。 フロント部分はミラー状になっており、中にはLEDが埋め込まれている(写真02)。ルータでも見かけるようなPOWERやLINK/ACT、DIAGといったLEDのほかに、DISK FULLというLEDが用意されているのは、いかにもNASらしいところだ。また、電源スイッチが用意されているほかに、USBポートを装備する点にも注目だ。 このUSBポートには、HDDを増設したりプリンタを接続することができる。NASの欠点として、HDD容量がなくなった場合に交換することができない点が挙げられるのだが、本製品ではUSB接続で増設という手段が取れるわけだ。また、プリンタも接続可能なので、プリンタサーバーとして稼動させられる。パソコンを使ってファイルサーバーを立ち上げ、同じパソコンをプリンタサーバーとして使っている人も多いと思うが、逆にその2つの機能だけを利用するのであれば本製品でも事足りることになる。

さて、背面に目を向けてみよう(写真03)。まず、LANポートが背面に備えられているが、ストレートとクロスの自動判別には対応しておらず切り替えスイッチが用意されている。また、背面にもUSBポートが用意されているが、HDDとプリンタはそれぞれ1台までしか増設できないので注意が必要だ。 背面で最も気になるのがファンの存在かも知れない。HDDは使用状況によってはかなりの熱を発することがあるので、ファンが備えられているのは安心である。また、このファン自体がかなり静かで、この程度の騒音なら妥協できる範囲といえる。

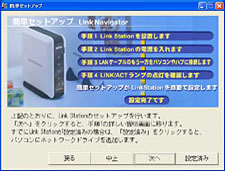

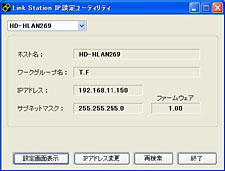

■Webブラウザで共有フォルダやユーザー管理を行なう さて、本製品の設定はWebブラウザで行なうのが基本となるが、製品のIPアドレスなど、ネットワークに関する設定を行なえるユーティリティも付属している(画面01)。このあたりは初心者への配慮といえる内容で、「LinkNavigator」と呼ばれるソフトウェアでは、電源を入れたりケーブルを挿したりするところも含めたウィザードとなっている(画面02)。このウィザードでは本製品がネットワークドライブとして割り当てられるところまで作業してくれるので(画面03)、このソフトウェアさえ実行すれば、とりあえずNASとして利用できるようになるのは手軽である。 ちなみに、そのほかのユーティリティ類についても簡単に紹介しておく。1つは「IP設定ユーティリティ」と呼ばれるツールで、ネットワーク上にある本製品のIPアドレスを変更したり、Webブラウザベースの設定画面を呼び出したりできるものである(画面04)。もう1つが「クライアントユーティリティ」で、こちらはHDDの残り容量の確認や、ネットワークドライブの割り当てや切断を行なえるツールだ(画面05)。

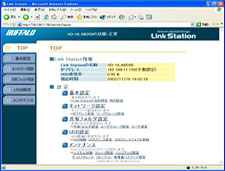

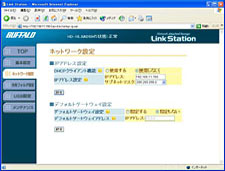

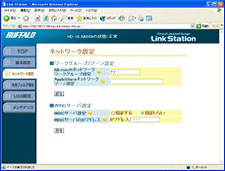

さて、ここからはWebブラウザによる設定画面を見ていこう。まず、トップページではメニュー一覧が表示されるほか、HDD使用率なども見られるようになっている(画面06)。 また、ネットワークに関する設定だが、こちらは2画面用意されている。1つはIPアドレスに関する項目で、DHCPによる取得または固定IPアドレスを指定する設定と、デフォルトゲートウェイを指定する設定が用意される(画面07)。もう1つはワークグループに関する設定で、ここではWINSサーバーの指定も行なえるようになっている(画面08)。

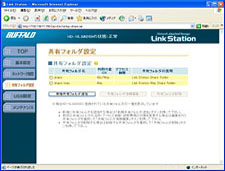

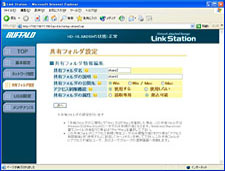

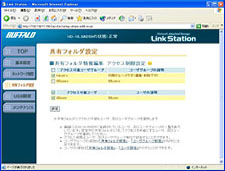

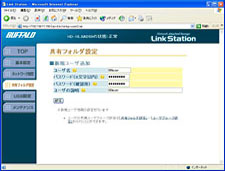

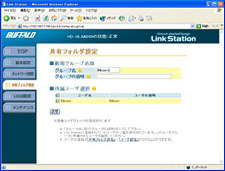

続いてはNASの中心機能ともいえる共有フォルダに関する設定を紹介していこう。本製品であらかじめ用意されている共有フォルダは2つだが、うち1つはMacintosh専用フォルダなので、Windowsユーザーが使えるのは1つである(画面09)。当然ながら共有フォルダはここから追加が可能で、追加したフォルダに関しては(画面10)にあるようなフォルダ設定を施せるようになっている。 ちなみに、ここにある「アクセス制限機能」とは、ユーザーまたはユーザーグループ単位でのアクセス制限を設けるための機能で、ここを[使用する]に設定して[次へ]ボタンを押すと(画面11)が表われ、アクセスを許可するユーザーやグループを選択できるわけだ。もちろん、ユーザーやユーザーグループは任意に作成可能である(画面12,13)。

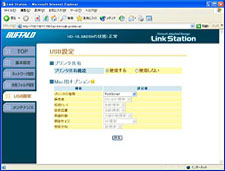

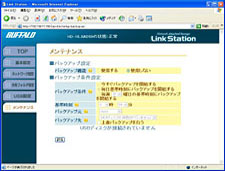

さて、冒頭でUSBポートにプリンタを接続できると紹介したが、それに関する設定はシンプルだ(画面14)。この画面でプリンタ共有機能を有効にしておくと、プリンタ用のローカルポートがネットワーク共有される仕組み(画面15)になっており、あとはクライアント側にプリンタドライバを組み込む格好になる。この方法により、一部の制限事項はあるものの、かなり多くのプリンタに対応できる。 そのほかの便利な機能を2つほど紹介しておこう。1つは、スリープ機能だ(画面16)。利用する時間帯が毎日ほぼ一定な人であれば便利な機能で、電源ボタンを意識せずに電力の節約ができるわけだ。また、HDDというトラブルが発生しやすいパーツを毎日休ませるといった効用もあるだろう。 もう1つの便利な機能はバックアップ機能である(画面17)。これは本製品のUSBポートに接続した外付けHDDに、本製品のHDDデータを定期的にバックアップする機能である。NASなどで共有したいファイルというのは“いつでも”“どこでも”参照したい重要なファイルが多いと思う。そうしたファイルを定期的に、かつ自動的にバックアップしてくれるわけで、RAIDのミラーリングほどの確実性はないものの、トラブル対策として重要な機能といえる。なお、PCから共有フォルダをマウント(ドライブ名を割り当て)すると、ファイルシステムはNTFSとして認識された。

■読み出しは妥協できるが書き込みが遅め では、本製品のパフォーマンスをチェックしてみよう。結果は表に示す通りで、比較対象としてSambaを立ち上げたLinuxサーバーへのアクセス速度も併記している。「ファイルコピー」のテストは約1.5GBのファイルをコピーするのに要した時間からデータ転送レートを算出したものである。

結果を見てみると、ファイルサーバーよりも全般にアクセス速度が遅いことは明白としても、特に目に付くのが書き込み速度の遅さだ。NASやファイルサーバーではHDDのアクセス性能というよりも、ネットワーク接続の転送速度がボトルネックになりがちであるが、HD-H120LANの結果を見る限り問題はクライアント→サーバーへの書き込みにありそうだ。 Sambaサーバーでは、いくつかの結果が11MB/秒に達しているが、100BASE-TXを使う限り理論上100Mbps=12.5MB/秒が限界で、実際はプロトコルオーバーヘッドを考えると11MB/秒という数値はネットワーク速度がボトルネックになっている可能性が高い。しかし、HD-H120LANではここまでの数値に達しておらず、ここから考えると内部のコントローラの処理が間に合っていない、と考えるのが妥当かもしれない。 とはいえ、書き込みはともかく読み出しはそこそこのスピードではあるので、「一度書き込んだファイルを複数台から読み出す」というNASの一般的な使い方を考えれば、妥協できる速度のレベルにあるといっていいだろう。 ■ユーザー数が少ない家庭内LANやSOHOなら有力な選択肢 以上のとおり、NASの例としてHD-H120LANを紹介してきたが、かなり手軽にファイルサーバーを運用できることを理解いただけたのではないだろうか。特に本製品ではプリンタサーバーも兼用できるのが大きなメリットといえ、手軽さ・設置場所・消費電力といった面ではパソコンを使ったファイル&プリントサーバーよりも優秀な部分が多い。 気になるのはパフォーマンス面と共有フォルダに関する設定だ。パフォーマンス面は数字で示したとおりだ。一方、共有フォルダについては、本製品の共有フォルダに関する設定を豊富と思うか、もの足りないと思うかはユーザー次第だと思われる。というのも、本製品ではQuota、つまりユーザーごとに利用できる容量を指定することができないし、「読取専用・書込可能」という2段階のアクセス制御も物足りないと考える人がいても不思議ではない。このため、設定の決め細やかさを求めるのであれば、まだまだパソコンを使ったファイルサーバーに一日の長があるといえよう。 もちろん、ユーザー数が限られた家庭内LANや小規模なSOHOなどなら、こうした細かい設定が必要になるケースは稀である。現在、PCベースでファイルサーバーを運用しているが、電気代や騒音、スペースなどが気になっている場合、あるいはこれからファイルサーバーの導入を考えているが、大規模なものは必要ないといった場合には、NASの導入を検討してみる価値があると言えるだろう。 ■注意 ・Broadband Watch編集部では、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。

□バッファロー HD-H120LAN 製品情報 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved. |

|