|

|

【 2009/10/09 】 【 2009/10/08 】 【 2009/10/07 】 【 2009/10/06 】 【 2009/09/24 】 |

|

【WPC TOKYO 2006】 ミクシィ笠原氏「mixiはYahoo!と並ぶ存在に」。世界展開も視野 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

WPC TOKYO 2006で開催された「WPCフォーラム2006」の基調講演では、ミクシィ代表取締役の笠原健治氏が登壇。「mixiのビジネス展開」と題し、mixi成長の要因やビジネスモデル、今後の展開について講演した。 ■ PC・モバイルともにYahoo! JAPANに迫るPV

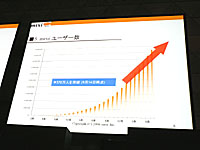

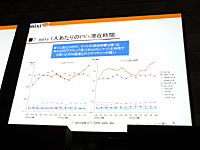

mixiの月間PVは、Yahoo! JAPANに次いで2位となる77億PV(ネットレイティングス調べ)で、そのうち携帯電話向けの「mixiモバイル」の月間PVが約13億。最近ではモバイルのほうがPCよりもPVの伸びが活発だという。笠原氏は「正確なデータではないが、Yahoo!モバイルの月間PVは15億くらいと聞いている」とコメント、「PC、モバイルともにYahoo! JAPANと争いながら1位を目指す」と積極的な姿勢を見せた。 ユーザー1人あたりのPVおよび滞在時間では、mixiがともに第1位(ネットレイティングス調べ)。また、笠原氏が最も重要視しているアクティブ率では、7割近いユーザーが3日以内にmixiへログインしているという。笠原氏は「アクティブ率は2004年7月からほぼ7割で推移している。昔からのユーザーにもずっと利用し続けていただいているからこそ7割をキープできている」と語った。

■ ネットワーク外部性がコミュニケーション機能の重視が成長の鍵

ユーザーが増えるほどサービスの価値が高まっていくというネットワーク外部性も重要と笠原氏は語る。「Yahoo!オークションなど、出品者が増えれば品数も増えて落札者の増加につながり、落札者が増えるから出品者もまた増えるという好循環が生まれている」との例を挙げた笠原氏は「友達が友達を連れて来るという好循環が指数関数的な伸びにつながった」と説明。その他に「女性的なデザイン」「ユーザーに愛着を持ってもらえた」といった点も要因とした。 500万以上のユーザーを抱える日本最大規模のSNSへと成長したことで、社会的な意義も要求されはじめたと語る笠原氏。そうした要求は大きく「情報の非対称性解消」「多様化した趣味嗜好や問題意識への対応」の2つに収斂されるという。「消費者や今までメーカーが持つほどには情報を得ていなかったが、インターネットやカカクコム、2ちゃんねるというメディアの登場で情報が伝わりやすい時代になっている」と語った笠原氏は、mixiもそうした情報の非対称性を解消する役割を果たすべきとコメント。また、多様化した趣味嗜好についても、細分化されたコミュニティで対応できると説明。趣味だけでなく地域や親子間でもmixiを通じたコミュニティが生まれており、「mixiが大きな規模でこれらの意義を実現しつつつあることを嬉しく思う」と語った。 ■ 収益は広告が中心。世界展開も「必ず提供する」

広告はユーザー数やPVを活かしたローテーションバナーやログインジャック、モバイル広告などを展開。また、個々のユーザーページやコミュニティページには、性別や年齢、住所などでターゲッティングした広告も展開している。笠原氏は「あまりお薦めはできないが」と断った上で、「自分のプロフィールを変更すると表示される広告も変わる」との裏話を披露。「ターゲッティング広告によって、その人に必要な広告を見せていきたい」とした。 このほか、公認コミュニティや公認アカウントによるクチコミ広告も展開。現在は40から50近い公認コミュニティやアカウントが存在しており、集客ののちコミュニティを活かしてユーザーと情報交換できるという企業側のメリットを説明。「今後も広告はますます強化していきたい」との意欲を見せた。 今後は上場で得た資金力と認知度向上を武器に、ユーザーニーズと開発・サポートなどの負荷をバランスよくトータルに考えた上でのサービス拡充やスピードアップを図る。機能拡張の方向性は「コミュニケーション」「情報収集」の2つを柱とし、現在もいくつかの機能を開発中。「優秀な人が集まり、半ば趣味のように仕事を楽しめる会社にしていきたい」との意欲を見せた上で、「日本だけでなく世界に通用するサービスも必ず提供する。それができてこそ一人前の会社」と世界展開も計画。「自分たちが作り出したサービスが次の世代にも使われ、さらにその次の世代にも影響を与えていきたい」と自身の目標を示した。

■ mixiコミュニティを活用したマーケティング成功事例も紹介

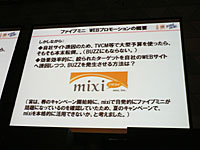

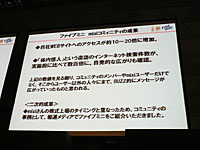

井上氏はファイブミニのプロモーション事例を紹介。体内の毒素を追い出す「デトックス」という新たなコンセプトで展開を図ったファイブミニだが、潤沢ではないマーケティング予算、デトックスの説明が難しいという課題に加え、20~30代前半の女性にターゲットを絞るためにオリジナルWebサイトを開設。Webサイトへの誘導を図るため、mixiに公認コミュニティを開設した。 mixiコミュニティ開設により、当初は1日100程度だったPVは多いときで5,000~6,000、平均で4,000近くまで増加。「体内怪人」という造語の検索件数もコミュニティ開設前と比べて数百倍へと上昇した。井上氏は「ターゲットが絞られている時、mixiコミュニティのマーケティング活用は効果的」との評価を示した。

コミュニティに参加すると、「12」の数字が入ったユニフォームデザインのアイコンが配布される。これをmixiのアイコンに設定することで他のユーザーの興味を引き、コミュニティへの参加促進を図っていく。また、ユニフォームのアイコンにユーザーの名前を入れるという企画では、約40名の有志がボランティアで画像加工に協力。名前入れを希望する書き込み数は、mixiのトピック書き込み数で最多記録となる9,900件を達成したほか、コミュニティ参加速度、トピック書き込み速度もmixiで最速を記録したという。 河口氏はこうしたプロモーションのポイントとして「ブランド名を露出しすぎず、ユーザーに参加する喜びを与えることが大切」とコメント。このプロモーションでも当初はスカパーの名前をコミュニティに記載していなかったという。また、複雑な仕組みよりもシンプルなコンセプトや伝えやすいビジュアルも重要とし、「リアルでの実体験もつなげればさらに盛り上がる可能性もあるだろう」と語った。

■ URL WPC TOKYO 2006 http://expo.nikkeibp.co.jp/wpc/ ミクシィ http://mixi.co.jp/ 関連記事:「mixi」のサイト利用時間とページビューが急上昇~ネットレイティングス調査[INTERNET Watch] http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/06/28/12486.html ■ 関連記事 ・ ミクシィがマザーズ上場、買い気配で初値付かず~笠原社長が会見 ・ 「mixi」ユーザーが500万人突破、女性が男性を上回る (甲斐祐樹) 2006/10/19 18:31 |

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |