|

NEW PRODUCTS IMPRESSION |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

~NDASに対応した新しいタイプのNAS~ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 独自プロトコル採用で高速化?

ただここで問題なのは、こうしたポータブルNASの転送速度が高速ではないこと。この理由はつまるところ、ポータブルNAS内部のコントローラの処理が遅いことに起因する。ではコントローラを強化すれば済むのかというと、今度はコストアップになる上、消費電力や発熱が増え、冷却ファンのノイズが気になるという次第で、結局性能はほどほどのところで妥協せざるを得ない。 ところが、ここで逆転の発想をしたベンダーがある。Ximeta Technologyがそれだ。どう逆転したかというと、「コントローラが遅いのは処理が重いからで、要するにTCP/IPをベースとしていることに問題がある。ならば独自の軽量プロトコルを使えば、従来のコントローラでも十分間にあうはずだ」という発想である。 この軽量プロトコルは、NDAS(Network Direct Attached Storage)と呼ばれており、Ximeta社はこのNDAS Technologyを利用した「EOSEED」という製品群を自社で直販しているほか、OEM供給やテクノロジーライセンスなども積極的に行なっている。 現在、テクノロジーライセンスを受けているのは世界で3社あり、そのうちの1社がアイ・オー・データ機器である。前振りが長くなったが、今回ご紹介するアイ・オーの「HDH-UL250」(写真01)は、NASとは言ってもNDASに対応した製品なわけである。HDD容量は250GBで、このほか120GBモデルや160GBモデルもラインナップされている。 ■ すっきりした外観。設置は縦置きのみ 外観は非常にすっきりしたデザインである。本機は、「エアフローフォルム」なる構造をとっており、対流を利用して底面から外気を取り込み、上面から排気する仕組みを取っている。この結果、残念ながら横置きは不可能になっている。前面パネルは上からPower/HDD Access/USB/LANの4つのLEDが埋め込まれている。HDD Accessが大きめなので、アクセス状態がわかりやすいのは便利だ(写真02)。背面はというと、USB 2.0と100BASE-TXが各1ポート、ほかに電源スイッチが用意されている。ちなみに電源内蔵タイプなので、邪魔なACアダプタがないのは楽である(写真03)。 側面は細かくパンチングされているアルミパネル。後述するが、HDDの熱をヒートシンク経由で逃がす構造になっているため、わりと熱を持つ(写真04)。一方、スイッチングハブの機能は残念ながらないので、複数台の接続の場合には別途ハブを用意する必要がある。なお、付属品はUSBケーブルとLANケーブル、ユーティリティCDといったところ(写真05)。あっさりしてはいるが、別段不便を感じるわけではない。

■ 専用ユーティリティで設定・ローカルドライブとして認識 さて本製品の場合、仮にイーサネットで接続していても、Webブラウザではアクセスできない。上にも書いたとおり、TCP/IPをベースとする代わりにNDASを搭載しているからで、当然ながらIPアドレスも持っていない。従って、初期設定には付属のユーティリティが必要になる。ユーティリティは、CD-ROMの自動実行で立ち上がったメニュー(画面01)から「ネットワーク接続ユーティリティ」を選んでインストールする必要がある。インストール途中で警告がまず表示される(画面02)が、これは「続行」。インストールが終わると、タスクバーに接続ユーティリティのアイコンが追加される(画面03)。このアイコンを右クリックして出てくるコンテクストメニューから“新しいHDH-UL250の登録”を選ぶと、登録画面が登場する(画面04)。

正しくIDとキーを登録すると、デバイスマネージャが新規ドライブを認識し(画面05)、ドライバの検索(画面06)、ドライバの登録(画面07)を経てドライブが登録される(画面08)。ちなみにハードウェア的にはSCSIもしくはRAIDコントローラと認識されており(画面09)、扱いはあくまでローカルドライブである。ただ、ドライブ名はというと、直接IDEポートに接続した場合とは異なっている(画面10)。

ここまではネットワーク接続の場合であるが、USBポートで接続すると普通のUSBストレージとして認識される(画面11)。以降は、USBであろうとネットワークであろうと、特に違いなく通常のHDDとしてアクセスすることが可能である。 ちなみにネットワーク経由で接続する場合、最大8台のマシンからアクセス可能となっている。ただし、アクセスしたいマシンには全て「ネットワーク接続ユーティリティ」をインストールした上、先ほどの手順でHDH-UL250を登録する必要がある(画面12)。このあたりは、ネットワークのブラウズで一発検索できることが多い普通のNASに比べると、ちょっと面倒ではある。

ネットワーク接続ユーティリティが対応しているのは、現在Windows XP/Me/2000のみ(Windows Meの場合、ほかのマシンと同時にリードライトのマウントは不可)である。これ以外のWindowsやMac OS、Linuxなどからは一切利用ができないわけで、これらのユーザーでは今のところ利用できないのはマイナスポイントではあろう。 余談ながら、Ximeta社のFAQによれば、Dual CPUあるいはHyper-Threadingを有効にしたマシンでは正常に動作しないという内容があるが、アイ・オー・データ機器のページには特にそうした記載はないし、実際筆者はHyper-Threadingを有効にしたPentium 4マシンで利用していたが、特に問題はなかった。 ついでに付属するソフトウェアについても簡単に説明しておきたい。Disk Refresher(画面13)はデータ消去(画面14)やフォーマット、必要ならセクタ単位のダンプまでできる代物。同社の販売する「Disk Refresher Deluxe」の簡易版である。同様に、「EasySaver LE」は自動バックアップソフト「EasySaver」の簡易版である(画面15)。

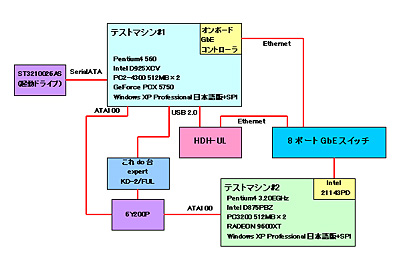

■ IDE接続と比較した速度面での使い勝手は「やや遅めのローカルドライブ」 さて、上にも書いたとおり使い勝手は単なるHDDでしかないわけで、それ以上どうこうということはないのだが、LAN接続の場合は100BASE-TXのオーバーヘッドがやはりあるためか、IDEで接続した場合よりもスピードは遅めである。USBで接続すると、もう少し速いのだが、それでもIDEで接続した場合よりは遅めに感じる。実際、どの程度のスピードかを確認するために、ちょっと実験してみることにした。テスト環境は図1に示す通りである。

この環境で、以下の6つのパターンを用意し、各々どのくらいのスピードでアクセスできるかを比較した。 (1)HDH-UL250をテストマシン#1にLAN経由で接続 (2)HDH-UL250をテストマシン#1にUSB経由で接続 (3)Maxtor DiamondMAX Plus 9 6Y200Pをテストマシン#2にATA/100で接続した上、これをWindowsのファイル共有を使ってテストマシン#1でマウントする (4)Maxtor 6Y200Pを「これdo台 expert KD-2/FUL」経由でテストマシン#1にUSB接続 (5)Maxtor 6Y200Pをテストマシン#1にATA/100で接続 (6)Seagate Barracuda 7200.7 ST3210026ASをテストマシン#1にSerialATA/150で接続 ちなみにMaxtorの6Y200Pを使ったのは、本来であればHDH-UL250に内蔵されていたMaxtor 7Y250Pを用意したかったのだが手持ちがなく、比較的性能が近いということで利用した。また、Seagate ST3210026ASに関しては、テストマシン#1にたまたまこれを接続したOSをインストールしていたので、ついでにデータを取ってみたという程度で他意はない。 結果であるが、表1に示すようなものになった。テストは、HDBench 3.32とDisk WinBench99、PCMark04のHDD Testの3種類である。なお、6Y200PでPCMark04とDisk WinBench99テストのいくつかの結果がないのは、これらのテストはリモートマウントしたドライブを対象にテストができなくなっているからである。

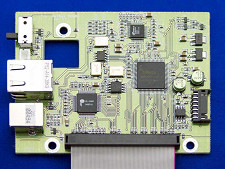

さて、結果を見てみるとやはりLAN接続の場合は全般的に数字は低めになっている。HDBenchの結果を見ても、Read/Writeが10MB/sec前後に収まっており、これはやはり100BASE-TXの速度自体がボトルネックということだ。ただ、COPYの数字を見るとかなり良い成績を出しており、ランダムアクセス時の負荷が通常のネットワーク共有などよりも有利であるようだ。これはDisk WinBenchの結果からも明確である。このテストはかなり古いこともあって、必ずしも最近の使い勝手を正確に反映するとは言いにくいが、それでもUSB接続の場合より大幅に高速なのは面白い。 逆にUSB接続は、さすがに480Mbpsの威力もあってか最大転送速度は30MB/sec近くに向上している。これは6Y200Pを「これdo台」を使ってUSB接続した場合もほぼ同じ結果になっているから、間違いない。 一方、ランダムアクセスの性能はLAN接続を下回る結果になっている。Disk WinBenchの結果を見ると、テストの最中のCPU Usage(CPUの使用率)が極端に跳ね上がっており、これが成績に悪影響を及ぼしているのではないかと思われる。というのは、同じUSB接続でも「これdo台」の方はCPUの使用率が半分以下で、そのため多少良い成績を残しているからだ。特に、HDH-UL250がHDBenchのCopyテストで低い数字になっているのは、これが関係していると考えて良いだろう。ただし、このあたりは両製品のUSBコントローラの違いであろうと思われる。 ざっくりまとめると、HDH-UL250のLAN接続は健闘しているが、100BASE-TX自体がボトルネックになって性能がもう1つ。USB接続ではピーク性能は上がるが、内部のUSBコントローラに起因するためかアベレージではあまりよろしくないというところだろうか。100BASE-TXではなく、ギガビットイーサネットを搭載していれば、また評価が変わったであろう。 ■ 内部構造 続いて、本製品の内部構造をご紹介したい。まず外側のカバーを外すと、こんな具合にHDDが出現する(写真06)。HDDはMaxtorの「MaXLine Plus II 7Y250P」という、7,200rpm、8MBバッファ、シーク時間9msという製品である。NASの場合、転送速度を上げても100BASE-TXがボトルネックとなって性能が上がらない場合がほとんどであるが、それでも敢えて7200rpmドライブを搭載したのは、シーク時間を短くするのが目的であろう。 これをさらに分解すると、2.5インチHDD並みのサイズの基盤が出現する(写真07)。実際、基盤を見ると主要な部品は3つだけである(写真08)。さて、その主要部品であるが、キーになるのがXiMetaのNDASコントローラ(写真09)である。このチップはXiMetaから供給されるもののようで、いわゆるディスクリート部品と違ってテクノロジーライセンスを受けて初めて購入できるもののためか、スペックは一切不明である。 その上に位置するのは、ADMTeK(現Infineon傘下)の「ADM7001」の10/100BASE-T PHY(写真10)、左下にあるのが台湾Prolific Technology Inc.の「PL-2507 USB 2.0/IDEブリッジ」となっている(写真11)。

■ ユーザー数が少ない家庭内LANやSOHOなら有力な選択肢 家庭あるいは小規模オフィスでの利用であれば、性能的には許容範囲であろうというのが本機を使っての感想である。確かに同社の従来のポータブルNASと比較すれば、価格がやや下がり、7,200rpmドライブを搭載し、NDASの威力もあってアクセス速度がやや高速というのは魅力的ではあるが、35,000円前後という実売価格はポータブルNASより1,000~2,000円ほど安いという程度であって、割安感は薄い。もちろん、アイ・オー・データ機器としては、そこでNDASを採用したことによる性能向上を差別化の要因としたいのだろうが、正直現在程度のアドバンテージではその効果は薄い気がする。ではどうあるべきか? というと、筆者としてはコチラを見る限り容易にギガビットイーサネットへの移行が可能に思えるわけで(もちろん、NDAS2001がそのままギガビットイーサネットに対応できるとは限らないが)、ここでギガビットイーサネット化をしてNDASのアドバンテージをフルに生かした製品として登場してくれれば、かなり強い訴求要因になりそうな気がする。 ■注意 ・分解を行なった場合、メーカーの保証対象外になります。また、法的に継続使用が不可能となる場合があります。 ・この記事の情報は編集部が購入した個体のものであり、すべての製品に共通するものではありません。 ・この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はBroadband Watch編集部および、メーカー、購入したショップもその責を負いません。 ・Broadband Watch編集部では、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。 ■ URL 「槻ノ木隆のNEW PRODUCTS IMPRESSION」バックナンバー http://bb.watch.impress.co.jp/column/review/ ■ URL HDH-UL250 製品情報 http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2004/hdh-ul/index.htm ■ 関連記事 ・ アイ・オー、100BASE-TXとUSBポート搭載の外付けHDD「HDH-ULシリーズ」 2004/10/19 11:07

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2004 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |