|

|||||||||

その86「AVIの生い立ちとそのコーデック」 |

|||||||||

|

■ AVIって何? Real、QuickTimeとくると、次はAVIというのが妥当でしょう。AVIはMicrosoftが提供している、マルチメディアデータを格納するフォーマットです。正式名称は「Audio Video Interleaving」で、RIFFと呼ばれるフォーマットをもとにした、画像データと音声データを交互に織り交ぜた構造になっているのが特徴です(Audio Video “Interleaving”という名前もここからきています)。■ AVIの生い立ち この機能は1992年4月に登場したWindows 3.1でもカバーされず、同年11月に登場した「Video for Windows(VFW)」という拡張パックでようやく実現されます。このVFWでサポートされたのが、AVIフォーマットです。ただ、この時点でQuickTimeはかなりのシェアを握っており、さらに「QuickTime for Windows」の登場で「WindowsでもQuickTimeで良いじゃないか」という土壌が形成されてしまいました。もちろん、QuickTimeも万能ではなく、例えばビデオキャプチャなどでは当初からVFWサポートの製品が目立ちましたが、それでもVFWが最初の出遅れを巻き返すまでにはだいぶ時間がかかりました。 さて、そのAVIフォーマット。最大の特徴は自身でコーデックを定義していない点でしょう。つまり、“何でもあり”のフォーマットなわけです。図1は、AVI Format 1.0で定義されているAVIの構造をものすごく簡単にまとめたものですが、AVI Formatの中できちんと定義されているのは「RIFF Header/AVI Header(avih)/MOV Header(movh)」の3種類で、Stream HeaderやMOV Chunkは「ここにStreamフォーマットの定義が入る」「ここに実際のデータが入る」ということが示されているだけだったりします。なにせ、1番初期のVFWの場合、音声・映像ともすべて非圧縮になっていました。

実際にこれで作ると、図2のような内部構造のAVIファイルが作成されます。30fpsの動画であれば、1/30秒ごとに静止画を1枚と、1/30秒間の音声を交互に挟み込むというフォーマットで、確かにこれを頭から再生していけば、きれいに動画として取り扱えるわけです。 しかもこの方式、エンコードなどといった難しい話は一切ないわけで、当時の貧弱な性能のPCでも十分利用できたわけです。しかし、こうした方式ではファイルサイズは肥大化しすぎます。例えば、画面が320×240ピクセル、24bitカラーで音声が22KHz/8bitステレオを想定した場合、画像だけで毎秒6.6MB、音声が1.3MBで合計約8MBとなります。CD-ROMの容量(650MB)をフルに使っても、わずか81秒しか記録できない、という恐ろしいサイズであって、これは到底使い物になりません。

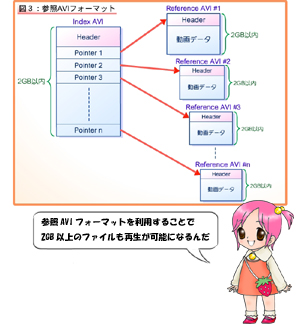

■ さまざまなコーデック 次いで、Intelが開発した「Indeo」と呼ばれるコーデックもかなり広く利用されるようになりました。このIndeo、多く流通しているバージョンには3.2/4.1/5.1といったものがありますが、実は相互に互換性がないのが問題だったりします。とは言え、ほとんどの環境ではすべてのコーデックが標準で含まれるのが一般的で、普通に使うぶんにはほとんど問題はないでしょう。ちなみにIntelは「Indeo 5.1」を最後に開発から手を引いてしまい、現在はLigos Corporationが開発やサポートを行なっています。最新のものは「Indeo XP」という名称で販売されています。 また、Microsoft自身もコーデックを開発しました。「Microsoft Video 1」と呼ばれるのがそれで、8bitもしくは16bitカラーに限定したものですが、あまり圧縮率が高いとは言えませんでした。 これをコーデックに含めるのは微妙かもしれませんが、AVIフォーマットにはファイルサイズが2GB以内という制限がありました。この2GBというのは、1990年代ならばまず超えないだろうというサイズでしたが、2000年以降になるとTVのキャプチャなどを行なうと簡単にオーバーしてしまうサイズで、特にPCを使って留守録画などをやる場合には大きな問題になっていました。これを解決するために考え出されたのが、参照AVIフォーマットと呼ばれる方法です。 図3のように、メインとなるAVIファイル(Index AVI)にはポインタのみを格納し、その先に複数のAVIファイルがぶら下がる格好です。これを使って、例えば“BB.AVI”という名前で保存をすると、実際にはBB.AVIのほかにBB_1.AVI、BB_2.AVI……、と複数のファイルができるという仕組みです。この方式により、2GBの壁は一応越えられるようになったのですが、どんなコーデックとでも組み合わせられるわけではないので、一般的とは言いがたいものでした。その後、こうした制約を取り去ったAVI 2.0というフォーマットが制定されたことで完全に解決しますが、これが登場するまで少し時間がかかりました。 ちなみにその後も多くのコーデックがAVIで利用できるようになっています。「Motion JPEG」(図2で静止画をJPEGフォーマットにしたもの)をはじめ、DivX/Xvid/VP3/VP5/VP6/MPEG4/WMV9/TrueMotionなどと、現在も新しいものが次々に登場しています。

■ 現在のAVIの位置付け その後、Microsoftは次回お話する「Windows Media Video(WMV)」という新しいフォーマットを制定し、(ファイル構造はともかく)拡張子としてのAVIは主流から外れる方向の道筋をつけました。ところが、それにも関わらずAVIフォーマットはいまだに現役であり続けています。その理由の大きな部分は、逆説的ですがコーデックを選ばないことでしょう。例えば、DivX NetworksのDivXを使ってエンコードする場合、フォーマットは(MP4やOGM/MVKなども対応していますが)AVIにするのが一般的でしょう。また、DVフォーマットの場合も、Windows環境ではやはりAVIにするのが一般的です。最近利用が始まったH.264でも、やはりAVIを使うことが多いようです。新しいコーデックを作っても、それをサポートするためのファイルフォーマットがなければ利用するのは難しく、新しいフォーマットを作るとなると、それを再生するためのプレイヤーや、生成するためのエンコーダも用意しなければなりません。ところがAVIフォーマットを使うと、コーデックさえ提供すれば、プレーヤーやエンコーダはすでにあるものを使うことができるので、非常に手軽だからです。そして、新しいコーデックが最新技術(DivXもそうですし、H.264もそうですが)を提供してくれれば、AVIフォーマットは十分魅力的です。そういうわけで、MicrosoftはWMVを前面に押し出しているものの、AVIは引き続き使われ続けるでしょう。 2006/07/10 11:04

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |