|

||||||||||||||||||

その17「LANの概念とその広がり」 |

||||||||||||||||||

|

■ LANとは LANとは「Local Area Network」の略で、一般には家庭もしくはオフィス内で接続するネットワークをLANと呼びます。また、こうしたケースではイーサネットを使って接続することが多かったために、イーサネットによる接続を「LAN接続」と呼ぶことも一般的になってきています。■ LANの指すところ

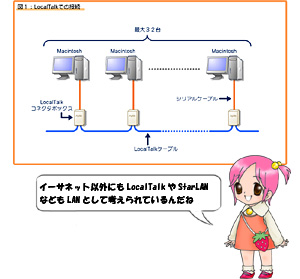

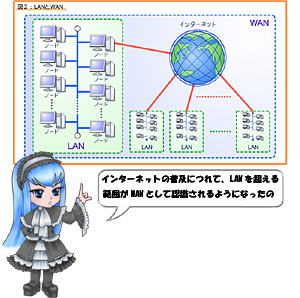

そして、当時の意味するところは「イーサネットで接続できる範囲がLAN」という認識でした。LANの日本語訳は「構内情報配線網」というものですが、2台のマシンにモデムを付けて構内電話回線経由で接続したり、2台のマシンをシリアルケーブルで繋いだりしても、それをLANと呼ぶことはほとんどありませんでした。つまり、物理的な位置関係とは原則無関係に、イーサネットもしくは同等の接続方法で繋ぐことをLANと呼ぶのが一般的でした。 わりとアバウトな定義ですが、当時はこれで十分足りたというのは、13回で説明したとおり、当時のイーサネットは最大500mや200mと、短い距離に制限されていたためです。このため、イーサネットを使って建物外に接続するというのは極めて稀な例であり、「イーサネットを使う≒構内」と認識しても、ほぼ問題なかったからでしょう。 ちなみに「シリアルケーブルで繋いでもLANとは呼ばない」と書きましたが、例外もあります。代表例はAppleのMacintoshで使われていた、LocalTalkというネットワークです。Macintoshの場合、利用するネットワークの総称(上位プロトコル)をAppleTalkと言いますが、その中でシリアルポート/プリンタポートを使ってネットワーク接続を行なう方法(厳密には物理層/データリンク層の名前)をLocalTalkと呼んでいます(図1)。 このLocalTalk、旧称は“AppleTalk Personal Network”と呼ばれていたことからもわかるようにネットワークを強く意識したもので、接続にはイーサネットに似たプロトコルを使っていたためLANに分類されることが多く、必ずしもイーサネットだけがLANに該当するわけではありません。 実はほかにもStarLANやARCnet、PhoneNet、大きなところではIBMのTokenLingなど、非イーサネットながらLANと認識される規格は多くあったりします。要するに「3台以上のマシンを近距離で接続できるものがLAN」という認識で差し支えないということです。ただその中で最大勢力がイーサネットだったので、イーサネット≒LANということになったと考えれば良いでしょう。 ちなみにLANの対義語はWAN(Wide Area Network:広域通信網)で、LANを超える範囲の接続を指します。これも明確な定義はないのですが、図2のようにLAN以外のネットワーク接続≒WANというのが当初のイメージでしょう。WANという用語が確立した時点では、まだインターネットは一般的ではありませんでした。従って当時は、例えば会社ならば本社-支社間の接続などがWANに該当したわけです。その後、インターネットの普及に伴い、インターネットとの接続はWANとして認識されるようになりました。

■ 最近のLANの認識

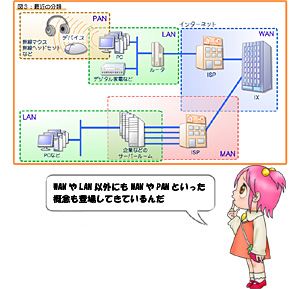

また、ISP(Internet Service Provider)との接続も、従来は電話回線やモデムだったわけで、明確にイーサネットとは異なっていたわけですが、最近ではCATVやADSL、光ファイバなどの接続を使うことでスピードが高速化されています。さらに下位プロトコルとしてPPPoEを使ったり、上位プロトコルとしてVPNを使ったりすると、「どこまでがイーサネットか」がかなりあいまいになって来ています。 無線LANに関しては、「イーサネットの延長となるので、これもLAN」ということで落ち着いてしまいましたが、こうすっきり割り切れないものもあります。そこで最近は図3のように、新たな概念も登場してきています。 まず、周辺機器類の接続はPAN(Personal Area Network)と分類されます。これは物理的に数メートルの範囲のIA(Information Appliance)機器の接続を指すことが多いようです。一方、LANはとにかくイーサネットの口が付いているとか、無線LAN機能を搭載する機器すべてを包括したものになりますが、その範囲はISPとの接続に使うルータまでということになるようです。 その先はすべてWANということになるのですが、最近では特にISP向けのハイエンドルータを発売している一部の機器メーカーなどがMAN(Metropolitan Area Network)という概念を提唱しています。その概念によれば、WANというのはISPの先の接続、つまりIX(Internet Exchange)などの接続にあたる部分で、逆に都市部などでのネットワーク接続はMANという分類にあたるとしています。 この概念に従えば、LANとWANの間にMANが入ることになるわけですが、実際はこのMANという概念はそれほど広まっていないほか、WANとの明確な区分けもできていません。そのため図3では、間にMANが入る場合と入らない場合の2種類を示しています。 ただ、こうした分類が進んでも、例えばVPNで接続した先はLANなのかWANなのかという区分けはついていません。一般にはLANにする場合が多いようですが、WANの特殊な例として扱う場合もあるので、あまり厳密に決めない方が良いのかもしれません。

2004/11/29 11:00

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2004 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |