|

|||||||||

その101「AACの特徴」 |

|||||||||

|

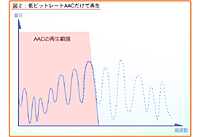

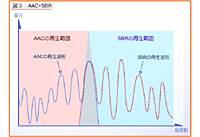

■ AACって何? 前回の最後に少し触れましたが、今回はアップルのiTunesやiPodなどでも採用されている「AAC(Advanced Audio Coding)」をご紹介します。このAAC、前回も説明した通り、MPEG-2およびMPEG-4のAudioに採用されています。基本的な構造(考え方)は、MP3とまったく同様ですが、ビットフォーマット的にはMP3との互換性を捨てています。この後方互換性を捨てたことで、思い切ってフォーマットを拡張できたため、より広いオプションを取り込むことができた、とも言えます。 圧縮率は(後述するプロファイルの関係で)まちまちですが、大雑把に言えば同音質のMP3の半分程度まで圧縮できる可能性があります。逆に言えば同一の圧縮率だとMP3よりも高音質になる可能性もあり、こうしたことからMP3の音質に飽き足りないユーザーを中心に、徐々に広がりつつあります。 ■ AACの特徴 このうち、MPEG-4 AACは、後から追加規格が入っているので厳密にはMPEG-2 AACと同じではないのですが、基本となるアルゴリズム自体は同一です。ビットフォーマットもほんのわずかに異なるだけなので、概ね同一のものとして取り扱われます。 また、MPEG-2 AAC/MPEG-4 AACとともに、「HE-AAC(High-Effiency Advanced Audio Codec)」という名称で「SBS(Spectral Band Replication)」と呼ばれる圧縮技術が追加されています。 ここからは、MPEG-4 AACをベースに説明を進めていきます。まず、AACの場合、Levelという概念はなくなりました。その代わり、Profileという概念が追加されています。AACに用意されているのは以下の4つで、MPEG-2やMPEG-4の動画にはMAINが、ポータブルオーディオプレーヤーなどにはLCが広く採用されています。 ・Low Complexity(LC) :1番簡単なProfile ・Main Profile(MAIN) :LCにBackward predictionを追加したもの ・Sample-Rate Scalable(SRS) :入力信号を「PQF(Polyphase quadrature filter)」と呼ばれる技術で4つのサブバンクに分割し、それぞれを独立にエンコードするというものです。これにより、データ量を増やさず周波数帯域を広く確保できる方法になります ・Long Term Prediction(LTP) :MAIN ProfileにForward predictionを追加したものです また機能面で言えば、以下のような項目も上げられるでしょう。 ・単なる2chのステレオに留まらず、最大48chまでに対応(MP3はMPEG-2モードでも最大5.1ch) ・8kHz~96kHzまでのサンプリングレートに対応(MP3は16kHz~48kHz) ・符号化方式を「MDCT(Modified Discrete Cosine Transform)」から「DCT(Discrete Cosine Transform)」に切り替えることで、符号化効率を向上 ・エンコード時にブロックサイズを最適化 ・フィルタリングに「カイザー窓(Kaiser window)」と呼ばれる窓関数を使えるように変更 ・16kHz以下の周波数の取り扱いを改善 ・Joint Stereoの取り扱いを柔軟にした ・エラー検出・訂正を内蔵した

実はこのSBR、AACのみならずMP3にも応用が可能で、これを搭載した「mp3PRO」と呼ばれるものもあり、いくつかのプレーヤーではmp3PROの再生が可能だったりもします。もっとも、MP3の時代にはあくまでも“MP3を応用した方言”以上のものではなかったのですが、SBR自体は「ISO/IEC 14496-3:2001」の中で標準化も行なわれ、最終的にはHE-AACという形で規格化もされました。

その以外のものとして、「AAC-LD(Low Delay)」というものもあります。これは、特に双方向通信(例えばVoIPなど)に向けたもので、7kbpsないし15kbps(つまりISDNの1回線もしくは2回線)でステレオ音声を伝達できるような規格です。通常のAACだとDelay、つまり音声を入力してからそれがエンコードされて出てくるまで100ms~300ms(ビットレートに依存)かかるものが、AAC-LDでは25ms前後で済むため、双方向通信でも違和感なく利用できるようになっています。 さらに変わったものを探すと、「MPEG-4 SLS(Scalable to Lossless)」や「MPEG-4 ALS(Audio Lossless Coding)」というものもあります。前者はやはりISO/IEC 14496-3:2001の中で標準化が済んでおり、広義にはAACの1種と言える(SLSはAACの拡張のようになっている)のですが、このあたりは大分話が変わってくるのでこれ以上は触れないことにします。 ■ これからのAAC 問題点としては、例えばProfileの違いによる再生可否(Main ProfileでエンコードしたAACソースは、LCのみに対応したプレーヤーでは再生できない)などはありますが、これは規格当初から盛り込まれていた話であり、現実的に見ればそれほど問題になっていません。また、著作権保護メカニズムを持っていないという話も、他の著作権保護メカニズムと組み合わせることで解決しているので、こちらも事実上あまり問題視されていません。 ある意味、MP3でこうした問題はすべて議論され、その結果としてAACを別の著作権保護メカニズムと組み合わせて運用する形態が一般的になったからでしょう。また、特にMPEG-4 AACに関してはいくつかの特許が絡んでいますが、米Dolby Laboratoriesが関連特許を一括してライセンスする窓口を設けているので、これに関しての問題もほとんどありません。 強いて言えば、フリーのAACエンコーダ/デコーダが事実上存在し得ない(どうやっても特許に引っかかるので、特許料の支払いなしのエンコーダ/デコーダは作れない)程度でしょうか。ただし、これに関してもまだ完全なものではありませんが、AudioCoding.com)がフリーのMPEG-4 AAC用Codecを作ることを目標に作業が続けられています。 2006/11/20 11:16

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |