|

|||||||

その103「WAVの構造と現状」 |

|||||||

|

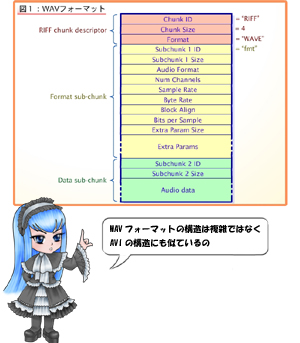

■ WAVって何? 「WAV」は「WAVE」ファイルの俗称で、拡張子が「.WAV」であることからこの名前がつきました。拡張子、という言葉からわかる通り、もともとはMicrosoftのWindows用に作られた規格です。正式には「RIFF waveform Audio Format」と言い、1991年にIBMとMicrosoftが共同で制定しました。RIFFとは「Resource Interchange File Format」の略で、単に音声のみならず、さまざまなデータを交換するための包括的なフォーマットとなっています。WAVは、このRIFFの枠組みを使って音声を交換するための派生形であると考えるのが妥当でしょう。 1991年と言えば、Microsoftが「Windows 3.0 MME(Windows 3.0 with Multimedia Extensions)」を発売した年でもあります。それまで音声や動画などの取り扱いが一切できなかったWindowsに、MMEを追加することで音声や動画への対応が可能になったわけですが、そのためには音声や動画のフォーマットを定める必要があります。動画はすでにAVIの回で紹介した通りですが、それの音声版がWAVというわけです。 ■ WAVの構造 続く、WAVフォーマットのヘッダ(fmt sub-chunk)はもう少し項目が多いのですが、圧縮方法にPCMを使う限り内容は簡単です。PCMの場合、例えばステレオ/22.1kHz/16bitと言えば、フォーマットが一意に特定されます。ステレオとはチャネル数が2、22.1kHzはサンプリング周波数、16bitはサンプリング解像度となるわけですが、WAVフォーマットヘッダはこれらのパラメータを順に埋めていくだけのものです。 Extra Param Size/Extra Parameterは、PCM以外のフォーマットである場合に必要であれば使う、という拡張部分ですが、後述のようにこれが使われるケースは極めて稀です。また、データ部は、データそのものが入っています。

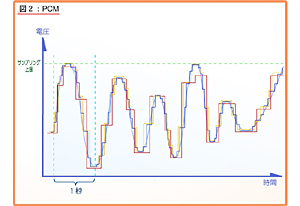

赤・黄・青の違いは、縦軸と横軸をどれだけ細かく分割するかという点です。赤が1番荒く、青が1番細かいわけですが、当然信号を忠実に再現できるのはより細かく分割して取り込む青のケースです。この細かさですが、縦軸方向がサンプリング解像度、横軸方向がサンプリング周波数と呼ばれます。サンプリング解像度8bitということは、図2で黄緑の破線までの高さを8bit=256分割するという意味で、16bitなら65,536分割になります。 一方、サンプリング周波数が22.1kHzというのは、1秒間を22,100分割する意味になります。図2で、2本ある水色の縦線の間が例えば1秒だとすると、赤はサンプリング周波数4Hz(4分割)、青なら16Hz(16分割)になります。 標本化に関しては、伝達周波数の2倍の標本化速度とすると忠実に再生できる、という定理があります。人間の耳は概ね20Hz~20kHzまでの音が聴こえるので、サンプリング周波数を40kHzとすると高音域まで忠実に再生できることになります。一方、サンプリング解像度の方は8bitだと電話並みと言われ、音楽鑑賞に耐えるのは最低でも16bitと言われます。 話をWAVフォーマットに戻すと、こうしたわけでデータ部にはサンプリングされたデータがひたすら蓄積されるというわけです。 ■ WAVの現状 よって、1分だと10.1MB、1時間だと605.6MBほどになります。650MB容量のCD-ROMが音楽を記録する場合に、1時間しか入らないというのは、音楽CDもPCMを使ってデータを記録しているからです。音楽CDとしてメディアをやり取りする分にはともかく、インターネットなどでデータ交換を行なうにはデータサイズがあまりに大きすぎます。 そうなると「適切な圧縮を使えば……」という話になるのですが、ついに現在までWAV用の圧縮は普及しないままです。もちろん、圧縮方法が存在しないわけではなく、Microsoftは「ACM(Audio Compression Manager)」と呼ばれる圧縮方法を標準で提供しています。一応、使われてはいるものの、広く普及するという状況には至っていません。 理由の1つはACMの圧縮率がそれほど高くないという点で、その後に「MP2/MP3」が登場すると音声圧縮はこちらが主流になってしまいました。Microsoftにしても、現在は「WMA(Windows Media Audio)」に注力しており、結果としてACMは過去との互換性を保つために維持されているといった扱いになっています。 WAVが不幸なのは、AVIのようにスケルトンとして利用されることがなかった、という点でしょう。例えば、MP2/MP3は独自の「.MP2/.MP3」という拡張子を使い、WMAもやはり「.WMA」を使うという具合に、WAVファイルに独自音声コーデックを組み合わせるという動きはほとんど見られず、結果として.WAVはWAVフォーマットそのものでしか使われていません。 非可逆圧縮、つまり、ロスレス圧縮についても「WMA Lossless」や「FLAC」、「TTA」、「Monkey's Audio」などのフォーマットが存在しているため、こちらの用途でも普及しているとは言いにくいものがあります。一応、マルチプラットフォームで、MacintoshやUnix/Linuxでも.WAVを扱えるツールは存在しますが、これはWAVのフォーマットが非常に単純でインプリメントしやすいから、という以上の理由ではなく、逆にこれがACMの普及を妨げる理由にもなっていたりするのが皮肉と言えば皮肉です。 ちなみに、オリジナルのWAVフォーマットは2GBを越えるファイルフォーマットに対応していない(Data sub-chunkの“Subchunk 2 Size”が、2GBまでしか値を入れられない)という問題があります。これを解決した「RF64」という拡張フォーマットも存在しますが、こちらも普及しているとは言いがたい状況です。 もちろん、WindowsがWAVフォーマットを捨てない限り、WAVがなくなることはないのですが、あまり一般的なデータ交換用途に向いているとは言えません。ときどき、WAVフォーマットの音声データをそのままWebで公開するケースを見ることがありますが、何しろサイズが大きいので、特にWAVフォーマットである必要がなければ、別フォーマットにした方が良いかもしれません。 2006/12/04 11:16

|

| Broadband Watch ホームページ |

| Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |